THE GREAT VAISHYA VANIK SAMRAT CHANDRAGUPT VIKRAMADITYA

सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय महान वैश्य वनिक वंशके पांचवे राजा थे। वह सर्वाधिक शौर्य एवं वीरोचित गुणों से संपन्न थे।अपने पिता समुद्रगुप्त के बाद वह राजगद्दी पर बैठे। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त वंश की नींव को कमजोर नहीं होने दिया और एक शांति पूर्ण शासन का निर्माण किया।

उपाधि

राजाओं का राजा, सम्राट, विष्णु का भक्त और चन्द्रगुप्त द्वितीय, महाराजाधिराज, परमभागवत, श्रीविक्रम, नरेन्द्रचन्द्र, नरेंद्रसिंह, विक्रमांक एवं विक्रमादित्य आदि

मृत्यु 415 ईस्वी, भारत (अनुमानित)

चन्द्रगुप्त द्वितीय का जीवन परिचय

चन्द्रगुप्त द्वितीय का जन्म प्राचीन भारत के मगध राज्य में हुआ था। उनके पिता का नाम समुद्रगुप्त तथा माता का नाम दत्ता देवी था। अपने पिता समुद्रगुप्त के बाद वह गुप्त वंश के राज सिंहासन पर बैठे।

चन्द्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होने अपने पिता समुद्रगुप्त के सारे गुण ग्रहण कर लिए थे। साथ ही साथ इन्होने अपने पिता के द्वारा जीते हुए दूसरे राज्यों व पूरे भारत में विस्तारित गुप्त साम्राज्य को अखंड बनाये रखा।

गुप्त वर्ण बताते हैं कि चन्द्रगुप्त द्वितीय की प्रथम रानी का नाम ध्रुवा देवी था जिनका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम था। और कुमारगुप्त प्रथम ही चन्द्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त वंश का शासक बना था। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की राजकुमारी कुबेरानाग के साथ भी विवाह किया था। कुबेरानाग और चन्द्रगुप्त द्वितीय को एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम प्रभावती गुप्त था।

नागवंश के राजा, गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त से पहले मध्य भारत पर राज करते थे। परंतु बाद में, समुद्रगुप्त ने नागवंश को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। जब चंद्रगुप्त ने शकों पर आक्रमण किया था तब नाग राजाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था जिससे वह शकों को पराजित कर पाया।

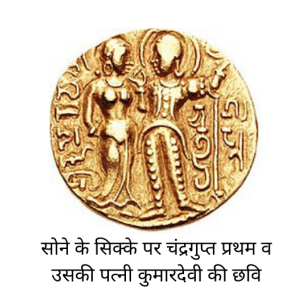

चन्द्रगुप्त द्वितीय के दादा का नाम भी चन्द्रगुप्त था (ना कि चन्द्रगुप्त मौर्य)। इनके दादा को इतिहास में चन्द्रगुप्त प्रथम के नाम से जाना जाता है।

चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रूद्रसेन द्वितीय से किया। वाकाटक राज्य गुप्त साम्राज्य के दक्षिण के दक्कन का क्षेत्र था। कुछ वर्षों बाद, 390 इस्वी में रूद्रसेन की मृत्यु हो गई। अब प्रभावती अपने नन्हें पुत्र के राज्य-निरीक्षक के रूप में शासन संभालने लगी।

चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अप्रत्यक्ष रूप से वाकाटक को अपने राज्य में मिलाकर उज्जैन को दूसरी राजधानी घोषित किया जिससे उसे समुद्री व्यापार से अन्य संसाधनों की प्राप्ति होने लगी। इन पारिवारिक संबंधों से उसे मजबूत सरंक्षण प्राप्त हो गया जिसके कारण वह (चन्द्रगुप्त द्वितीय) शकों पर विजय प्राप्त कर सके।

एक संस्कृत नाटक देवीचंद्रगुप्तम में यह बताया गया है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय का एक बड़ा भाई था जिसका नाम रामगुप्त था। रामगुप्त ने पिता समुद्रगुप्त के बाद शासन की बागडोर संभाली। परंतु, वह एक अच्चछा शासक नहीं था जिसके कारण चन्द्रगुप्त द्वितीय ने उसको सिंहासन से हटा दिया और खुद राजा बन गए।

हालांकि नाटक की ये बातें विवादास्पद हैं। रामगुप्त के इतिहास की सटीकता और वास्तविकता का इस नाटक से कोई पता नहीं चलता है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक यह सत्य है परंतु, कुछ इसे एक नाटक मात्र ही समझते हैं।

चन्द्रगुप्त द्वितीय का शासन

इलाहाबाद के अभिलेख में बताया गया है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय के पिता समुद्रगुप्त को शक राजा मरून दास ने प्रसन्न करने के लिए उपहार भेजे थे, जिससे समुद्रगुप्त ने शकों के राज्य पर आक्रमण नहीं किया।

परंतु चन्द्रगुप्त द्वितीय ने विदेशियों को बाहर निकालना चाहा, जिनमें उसके मुख्य प्रतिद्वंदी पश्चिम के शक थे। मध्य, दक्षिण और पूर्व भारत में चन्द्रगुप्त द्वितीय का पहले से ही शासन था, परंतु पश्चिम में शकों का शासन था।

चन्द्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य को अरब सागर तक बढ़ाया। उसने पश्चिमी भारत के शकों को पराजित किया और शक शासक रूद्रसेन तृतीय को हराया। शकों को हराने से गुजरात, मालवा और काठियावाड़ गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित हो गए।

चन्द्रगुप्त द्वितीय ने 397 ई. और 409 ई. के बीच में शकों के राज्य पर अधिकार कर लिया था। शकों के राज्य में चांदी के सिक्के चलते थे जो उनके उन्मूलन के साथ ही नष्ट हो गए। शकों पर विजय प्राप्त करने की याद में चन्द्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए।

दिल्ली के लौह स्तंभ के अभिलेख में, चन्द्रगुप्त द्वितीय को चंद्रा के नाम से भी जाना गया है। उसने पंजाब क्षेत्र पर मार्च करते हुए वर्तमान अफगानिस्तान और पूर्व में पश्चिम बंगाल तक अपनी सीमा को बढ़ाया।

राजगद्दी पर आरूढ़ होने के बाद चंद्रगुप्त के सम्मुख दो प्रमुख कार्य थे –रामगुप्त के समय में उत्पन्न हुई अव्यवस्था को दूर करना।

उन म्लेच्छ शकों का उन्मूलन करना, जिन्होंने न केवल गुप्तश्री के अपहरण का प्रयत्न किया था, अपितु जिन्होंने कुलवधू की ओर भी दृष्टि उठाई थी।

इन दोनों ही प्रमुख कार्यों को चन्द्रगुप्त द्वितीय ने बड़ी ही कुशलता से अंजाम दिया। चन्द्रगुप्त द्वितीय के सम्राट बनने पर शीघ्र ही साम्राज्य में व्यवस्था क़ायम हो गई। वह अपने पिता का योग्य और अनुरूप पुत्र था। अपनी राजशक्ति को सुदृढ़ कर उसने शकों के विनाश के लिए युद्धों का प्रारम्भ किया।

भारतीय इतिहास का ‘स्वर्ण युग’

चन्द्रगुप्त द्वितीय का शासन-काल भारत के इतिहास का बड़ा महत्त्वपूर्ण समय माना जाता है। चीनी यात्री फ़ाह्यान (Fa-Haien) उसके समय में 6 वर्षों तक भारत में रहा। वह बड़ा उदार और न्याय-परायण सम्राट था। उसके समय में भारतीय संस्कृति का चतुर्दिक विकास हुआ। महान कवि कालिदास उसके दरबार की शोभा थे। चन्द्रगुप्त द्वितीय स्वयं वैष्णव थे, पर अन्य धर्मों के प्रति भी उदार-भावना रखते थे। गुप्त राजाओं के काल को भारतीय इतिहास का ‘स्वर्ण युग’ कहा जाता है। इसका बहुत कुछ श्रेय चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की शासन-व्यवस्था को है।

क्या चन्द्रगुप्त द्वितीय और महाराज विक्रमादित्य एक ही थे?

एक अच्छे शासक एवं सुशासन के कारण चन्द्रगुप्त द्वितीय की तुलना 57 ई. पू. के सुप्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य से की गयी और चन्द्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गयी।

विष्णुपुराण से विदित होता है कि संभवत: गुप्तकाल से पूर्व अवन्ती पर आभीर इत्यादि शूद्रों या विजातियों का आधिपत्य था। ऐतिहासिक परंपरा से हमें यह भी विदित होता है कि प्रथम सदी ई. पू. में (57 ई. पू. के लगभग) विक्रम संवत के संस्थापक किसी अज्ञात राजा ने शकों को हराकर उज्जयिनी को अपनी राजधानी बनाया था। गुप्तकाल में चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अवंती पर पुन: विजय प्राप्त किया और वहाँ से विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंका।

इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि 57 ई. पू. में विक्रमादित्य नाम का कोई राजा नहीं था। और चन्द्रगुप्त द्वितीय ही ने अवंती-विजय किया और इन्ही को राजा विक्रमादित्य कहा जाता है। इन्होने ही अवंती-विजय के पश्चात् मालव संवत् को जो 57 ई. पू. में प्रारम्भ हुआ था, विक्रम संवत का नाम दे दिया।विष्णु पुराण से स्पष्ट है कि गुप्त काल से पहले अवंती संभवतः शूद्रों और आभीरों जैसी जनजातियों के नियंत्रण में थी।

ऐतिहासिक परंपरा यह भी बताती है कि पहली शताब्दी ई.पू. (लगभग 57 ईसा पूर्व) विक्रम संवत के संस्थापक एक राजा ने शकों को पराजित कर उज्जयिनी को अपनी राजधानी बनाया। गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अवंती पर पुनः कब्ज़ा कर लिया और वहाँ से विदेशी शासन का उन्मूलन कर दिया। अतः कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि 57 ई.पू. विक्रमादित्य नाम का कोई राजा नहीं था। और चन्द्रगुप्त द्वितीय ने ही अवंती पर विजय प्राप्त की और वही राजा विक्रमादित्य है। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने ही अवंती-विजय के पश्चात् 57 ई. पू. में प्रारम्भ होने वाले मालव संवत को विक्रम संवत का नाम दे दिया।

चन्द्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य विस्तार

गुजरात-काठियावाड़ के शक-महाक्षत्रपों के अतिरिक्त गान्धार कम्बोज के शक-मुरुण्डों (कुषाणों) का भी चन्द्रगुप्त द्वितीय ने संहार किया था। दिल्ली के समीप महरौली में लोहे का एक ‘विष्णुध्वज (स्तम्भ)’ है, जिस पर चंद्र नाम के एक प्रतापी सम्राट का लेख उत्कीर्ण है। इतिहासकारों का मानना है, कि यह लेख गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त द्वितीय का ही है। इस लेख में चंद्र की विजयों का वर्णन करते हुए कहा गया है, कि उसने सिन्ध के सप्तमुखों (प्राचीन सप्तसैन्धव देश की सात नदियों) को पार कर वाल्हीक (बल्ख) देश तक युद्ध में विजय प्राप्त की थी।

पंजाब की सात नदियों यमुना, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम और सिन्धु का प्रदेश प्राचीन समय में ‘सप्तसैन्धव’ कहाता था। इसके परे के प्रदेश में उस समय शक-मुरुण्डों या कुषाणों का राज्य विद्यमान था। सम्भवतः इन्हीं शक-मुरुण्डों ने ध्रुवदेवी पर हाथ उठाने का दुस्साहस किया था। इस कारण से ध्रुवदेवी और उसके पति चन्द्रगुप्त द्वितीय के प्रताप ने बल्ख तक से इन शक-मुरुण्डों का खदेड़ दिया, और गुप्त साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा को सुदूर वंक्षु नदी तक पहुँचा दिया।

चन्द्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों पर विजय

गुप्त वंश के समय हालाँकि बाहरी आक्रमणों से गुप्त वंश सुरक्षित था परन्तु इस समय कुछ बाहरी आक्रमणकारी अथवा विदेशी जाति के लोग थे। जिनसे समय-समय पर खतरा बना रहता था इनको चन्द्रगुप्त द्वितीय ने परास्त करके अपने राज्य का और अधिक विस्तार कर लिया।

विदेशी जातियों की शक्ति के इस समय दो बड़े केन्द्र थे

काठियावाड़ और गुजरात के शक – महाक्षत्रप।

गान्धार-कम्बोज के कुषाण।

शक-महाक्षत्रप सम्भवतः ‘शाहानुशाहि कुषाण’ राजा के ही प्रान्तीय शासक थे, यद्यपि साहित्य में कुषाण राजाओं को भी शक-मुरुण्ड (शकस्वामी या शकों के स्वामी) संज्ञा कहा गया है। पहले चन्द्रगुप्त द्वितीय ने काठियावाड़ – गुजरात के शक-महाक्षत्रपों के साथ युद्ध किया। उस समय महाक्षत्रप ‘रुद्रसिंह तृतीय’ इस शक राज्य का स्वामी था। चन्द्रगुप्त द्वितीय के द्वारा वह परास्त हुआ, और गुजरात-काठियावाड़ के प्रदेश भी गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित हो गए।

शकों की पराजय में वाकाटकों से भी बड़ी सहायता मिली। दक्षिणापथ में वाकाटकों का शक्तिशाली राज्य था। समुद्रगुप्त ने वहाँ के राजा ‘रुद्रदेव या रुद्रसेन’ को परास्त किया था, पर अधीनस्थ के रूप में वाकाटक वंश की सत्ता वहाँ पर अब भी विद्यमान थी। वाकाटक राजा बड़े ही प्रतापी थे, और उनकी अधीनता में अनेक सामन्त राजा राज्य करते थे। वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ चन्द्रगुप्त द्वितीय की कन्या ‘प्रभावती गुप्त’ का विवाह भी हुआ था। ‘रुद्रसेन द्वितीय’ के साथ गुप्त वंश की राजकुमारी का विवाह हो जाने से गुप्तों और वाकाटकों में मैत्री और घनिष्ठता स्थापित हो गई थी।

इस विवाह के कुछ समय बाद ही तीस वर्ष की आयु में रुद्रदेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। उसके पुत्र अभी छोटी आयु के थे, अतः राज्यशासन प्रभावती गुप्त ने अपने हाथों में ले लिया, और वह वाकाटक राज्य की स्वामिनी बन गई। इस स्थिति में उसने 390 ई. से 410 ई. के लगभग तक राज्य किया। अपने प्रतापी पिता चन्द्रगुप्त द्वितीय का पूरा सहयोग प्रभावती को प्राप्त था। जब चन्द्रगुप्त द्वितीय ने महाक्षत्रप शक-स्वामी रुद्रसिंह पर आक्रमण किया, तो वाकाटक राज्य की सम्पूर्ण शक्ति उसके साथ थी।

चन्द्रगुप्त द्वितीय द्वारा बंगाल पर अधिकार

महरौली के इसी स्तम्भलेख में यह भी लिखा है, कि बंगाल में प्रतिरोध करने के लिए इकट्ठे हुए अनेक राजाओं को भी चन्द्रगुप्त द्वितीय ने परास्त किया था। ऐसा कहा जाता है, कि जब चन्द्रगुप्त द्वितीय काठियावाड़-गुजरात के शकों को परास्त करने में व्यस्त थे, उसी समय बंगाल के कुछ पुराने राजकुलों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, और इस कारण से चन्द्रगुप्त द्वितीय ने बंगाल जाकर उस विद्रोह को दवाया और उन राजाओं को अपने अधीन कर लिया।

दक्षिणी भारत के राजाओं पर अपना अधिकार बनाये रखना

चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय में गुप्त साम्राज्य अपनी शक्ति की चरम सीमा पर पहुँच गया था। दक्षिणी भारत के जिन राजाओं को समुद्रगुप्त ने अपने अधीन किया था, वे अब भी पूरी तरह से चन्द्रगुप्त द्वितीय की अधीनता स्वीकार करते थे। शक-महाक्षत्रपों और गान्धार-कम्बोज के शक-मुरुण्डों के परास्त हो जाने से गुप्त साम्राज्य का विस्तार पश्चित में अरब सागर तक और हिन्दूकुश के पार वंक्षु नदी तक हो गया था।

चन्द्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियाँ और उपाधियाँ

गुजरात-काठियावाड़ के शकों खदेड़ कर उनके राज्य को गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत कर लेना चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन काल की सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। इसी कारण वह भी ‘शकारि’ और ‘विक्रमादित्य’ कहलाये। कई सदी पहले शकों को इसी प्रकार से खदेड़ कर सातवाहन सम्राट ‘गौतमी पुत्र सातकर्णि’ ने भी ‘शकारि’ और ‘विक्रमादित्य’ की उपाधियाँ ग्रहण की थीं।

अब चन्द्रगुप्त द्वितीय ने भी एक बार फिर उसी गौरव को प्राप्त किया। गुजरात और काठियावाड़ की विजय के कारण अब गुप्त साम्राज्य की सीमा पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत हो गई थी। नये जीते हुए प्रदेशों पर भली-भाँति शासन करने के लिए पाटलिपुत्र बहुत दूर पड़ता था। इसलिए चन्द्रगुप्त द्वितीय ने उज्जयिनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया।

चन्द्रगुप्त द्वितीय की उपाधि केवल ‘विक्रमादित्य’ ही नहीं थी। शिलालेखों में उसे ‘सिंह-विक्रम’, ‘सिंहचन्द्र’, ‘साहसांक’, ‘विक्रमांक’, ‘देवराज’ आदि अनेक उपाधियों से विभूषित किया गया है। उसके भी अनेक प्रकार के सिक्के मिलते हैं। शक-महाक्षत्रपों को जीतने के बाद उसने उनके प्रदेश में जो सिक्के चलाए थे, वे पुराने शक-सिक्कों के नमूने के थे।

चंद्रगुप्त द्वितीय के विभिन्न लेखों में उनको देवगुप्त एवं देवराज जैसे अन्य नामों से सुशोभित किया गया है। अभिलेखों एवं मुद्रालेखों से उनकी विभिन्न उपाधियों- महाराजाधिराज, परमभागवत, श्रीविक्रम, नरेन्द्रचन्द्र,

नरेंद्रसिंह, विक्रमांक एव विक्रमादित्य आदि का पता चलता है।

उत्तर-पश्चिमी भारत में उसके जो बहुत से सिक्के मिले हैं, वे कुषाण नमूने के हैं। चन्द्रगुप्त द्वितीय की वीरता उसके सिक्कों के द्वारा प्रकट होती है। सिक्कों पर चन्द्रगुप्त II को सिंह के साथ लड़ता हुआ प्रदर्शित किया गया है, और साथ में यह वाक्य दिया गया है – क्षितिमवजित्य सुचरितैः दिवं जयति विक्रमादित्यः अर्थात पृथ्वी का विजय प्राप्त कर विक्रमादित्य अपने सुकार्य से स्वर्ग को जीत रहा है।

अश्वमेध यज्ञ

समुद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपने राज्य का और भी ज्यादा विस्तार किया। उनके शासन काल में गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर था। इस समय शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। गुप्त काल का यह समय अपने विकास के सर्वोच्च शिखर को छू रही थी। अपने पिता समुद्रगुप्त की ही भांति चन्द्रगुप्त द्वितीय ने भी अश्वमेध यज्ञ किया।

चन्द्रगुप्त द्वितीय का धर्म

चन्द्रगुप्त द्वितीय का धर्म हिंदू था। अभिलेख व सोने-चांदी के सिक्के पर उसे भगवान विष्णु का भक्त बताया गया है तथा उसे परम भागवत के नाम से भी पुकारते हैं।

बयाना मुद्राभांड से प्राप्त सिक्कों पर उसे चक्रविक्रम के नाम से संबोधित किया गया है जिसका अर्थ है – “वह जो सुदर्शन चक्र के कारण शक्तिशाली है।”

चन्द्रगुप्त के विदेश-मंत्री वीरसेना के उदयगिरी अभिलेख में वर्णित है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ने भगवान शिव का मंदिर भी बनवाया था। ऐसे ही एक अन्य अभिलेख के अनुसार, उसने बौद्ध भिक्षुक को भी दान दिया था जिससे पता चलता है कि वह सिर्फ विष्णु के भक्त नहीं थे , बल्कि उन्होंने अन्य देवों की भी मान्यता रखी थी।

चीनी यात्री फाह्यान (Fa-Haien) का आगमन

चीनी यात्री फाह्यान सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन में भारत आया था। वह यहां लगभग 6 वर्षों तक ठहरा। उसने चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन को शांति वादी व समृद्ध वादी बताया। उसने किसी भी तरह की चोरी या लूटपाट नहीं देखी जो संभवतया दूसरे चीनी यात्रियों ने महसूस की थी। फाह्यान के अनुसार, मध्य भारत का शहर मथुरा एक बहु-जनसंख्या वाला शहर था, जहां लोग प्रसन्न और अमीर थे। उनको अपने धन, वस्तुओं, भवनों के बारे में राजा को बताने की जरूरत नहीं थी।

अपराधियों के लिए कोई कठोर शारीरिक सजा नहीं था, बल्कि उन पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता था। यह शुल्क अपराधी के कृत्य के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता था। राजा के हर एक अधिकारी जैसे अंगरक्षक, दास, सैनिक इत्यादि सभी को वेतन दिया जाता था। फाह्यान के मुताबिक, चांडालों के अलावा कोई भी मांस, अंडे, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करता था। चंडालों को कोई भी नहीं छूता था। जब भी चांडाल किसी शहर या बाजार में आते थे तो वे एक ध्वनि से सभी को सचेत कर देते थे ताकि लोग उनके संपर्क में ना आए।

चांडाल ही मांस मच्छी का लेनदेन किया करते थे। सामान्य बाजार में कोई भी कसाई खाना या शराब की दुकान नहीं होती थी। आमतौर पर लोग किसी भी तरह के पक्षी और सूअर नहीं रखते थे। लोग कौड़ियो से चीजों का लेनदेन करते थे। फाह्यान ने पाटलिपुत्र को सबसे धनवान शहर बताया है। बौद्ध धर्म के उत्सव में शहरों की गलियों से बड़ी धूमधाम से रथ निकाले जाते थे। किसी भी अहाय इंसान की प्राथमिक सुविधाओं के लिए शुल्क नहीं लिया जाता था।

चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के सिक्के

चन्द्रगुप्त ने अपने पिता समुद्रगुप्त के जारी किए हुए सोने के सिक्कों को प्रचलन में रखा, जिनके मुख्य प्रकार इस प्रकार हैं-

धनुर्धारी

बाघ कातिल

राजदंड

चन्द्रगुप्त ने राजदंड सिक्कों को बहुत कम जारी किया क्योंकि वह एक शांतिप्रिय शासक था जो जनता को कष्ट नहीं देना चाहता था। इसके साथ ही चन्द्रगुप्त ने भी सोने के सिक्के जारी किए जो इस प्रकार है

घुड़सवार

शेर कातिल

इन सिक्कों को उसके पुत्र कुमारगुप्त प्रथम ने अपने शासन में भी जारी रखा। इसके अलावा, चन्द्रगुप्त ने शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद विशेष रूप से चांदी के सिक्के जारी किए। शकों के राज्य में चांदी के सिक्के पहले से चलते थे जिन पर उनके राज्य का प्रतीक बना हुआ था। चन्द्रगुप्त ने उन सिक्कों से उनके राज्य के प्रतीक को हटा करके अपने राज्य के गरूड़ प्रतीक को बनवाया। ये सिक्के प्रायः शकों के सिक्कों जैसे ही हैं।

इन सिक्कों पर चन्द्रगुप्त द्वितीय को “राजाओं का राजा”, “चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य”, “विष्णु का भक्त” बताया गया है।

चन्द्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु

लगभग 415 ईस्वी में सम्राट चन्द्रगुप्त की मृत्यु हो गई। इसके बाद, उनका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश की राजगद्दी पर बैठा। चन्द्रगुप्त ने 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक लगभग 40 वर्षों तक प्राचीन भारत पर शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई क्योंकि उनके कार्य व वीरता राजा विक्रमादित्य के जैसी थी।

.jpg)

अमावस्या का आध्यात्मिक महत्व (महाराज अग्रसेन की दृष्टि से)

अमावस्या का आध्यात्मिक महत्व (महाराज अग्रसेन की दृष्टि से) आत्मशुद्धि का दिन

आत्मशुद्धि का दिन दान और करुणा का विशेष दिन

दान और करुणा का विशेष दिन पितृ सम्मान का महत्व

पितृ सम्मान का महत्व समाज सुधार से जोड़कर देखा

समाज सुधार से जोड़कर देखा सार

सार