AGRAWAL SAMAJ IAS IPS 2025

प्रिय मित्रो यह चिटठा हमारे महान भगवान विष्णु माता लक्ष्मी पुत्र वनिक वानिया महाजन सेठ लाला जैन योद्धेय समाज के बारे में है। इसमें विभिन्न वनिक महाजन जातियों के बारे में बताया गया हैं, उनके इतिहास व उत्पत्ति का वर्णन किया गया हैं। आपके क्षेत्र में जो भी वनिक महाजन जातिया हैं, कृपया उनकी जानकारी भेजे, उस जानकारी को हम प्रकाशित करेंगे।

Pages

- मुखपृष्ठ

- Home

- वैश्य जातियों की सूची

- वैश्य शासक

- वैश्य कवि और साहित्यकार

- वैश्य उद्योगपति

- वैश्य शहीद एवं क्रांतिकारी

- वैश्य राजनेता

- वैश्य संत और महापुरुष

- वैश्य समाज से सम्बंधित वेब साईट

- वैश्यों के बारे में कुछ लेख

- वैश्य समाज के तीर्थ स्थान , देवता व कुलदेविया

- वैश्य संस्थान, महाविद्यालय, धर्मशालाए

- वैश्य खिलाड़ी

- वैश्य इतिहास

- वैश्य गाथा

- वैश्य कलाकार एवं फिल्मकार

- वैश्य पत्रकार

- वैश्य पत्र एवं पत्रिकाए

- वैश्य समाचार

- वैश्य प्रशासनिक अधिकारी-मंत्री-सामंत-सेनापति

- प्रमुख वैश्य व्यक्तित्व

- वैश्य जातियों के गोत्र, कुलदेवी, देवता

- वैश्य समाज पर आधारित पुस्तके

- वैश्य प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी

- जैन वैश्य समाज

- वैश्य हेरिटेज

Monday, April 28, 2025

Friday, April 25, 2025

MAHAK JAYSWAL - UP BOARD 2025 INTER TOPPER

MAHAK JAYSWAL - UP BOARD 2025 INTER TOPPER

इस वर्ष की परीक्षा में प्रयागराज की महक जायसवाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 97.20% अंकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है। महक जायसवाल की मार्कशीट देखकर आप भी चौंक जाएंगे। उन्होंने 500 में से 486 अंक प्राप्त किए हैं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UPMSP) की ओर से यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस वर्ष की परीक्षा में प्रयागराज की महक जायसवाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 97.20% अंकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है।

महक जायसवाल की मार्कशीट देखकर आप भी चौंक जाएंगे। उन्होंने 500 में से 486 अंक प्राप्त किए हैं। बता दें कि महक जायसवाल साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट हैं। महक को सबसे ज्यादा अंक फिजिक्स और बायोलॉजी में मिले हैं। वे फिजिक्स और बायोलॉजी में 1 अंक से 100 लाने से चूंक गईं। उन्हें दोनों विषयों में 99 अंक प्राप्त हुए हैं। आइए आपको बताते हैं कि महक जायसवाल को किस विषय में कितने मार्क्स मिले और कहां उनके नंबर कट गए।

किस विषय में कितने अंक मिले-

1. सामान्य हिन्दी- 95 अंक

2. इंग्लिश- 95 अंक

3. फिजिक्स- 99 अंक

4. केमिस्ट्री- 98 अंक

5. बायोलॉजी- 99 अंक

महक जायसवाल ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनका सपना डॉक्टर बनने का है। वह डॉक्टर बनकर समाज सेवा करना चाहती हैं। महक जायसवाल के पिता शिव प्रसाद जायसवाल कौशांबी में किराने की दुकान चलाते हैं। उनकी माता कुसुम गृहिणी हैं। उनकी बड़ी बहन आयुषी प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। महक ने बताया कि वे अपनी बड़ी बहन की देखरेख में 8 से 9 घंटे रोजाना पढ़ाई करती थीं। उनकी बड़ी बहन ने उनकी हौसला बढ़ाया और आज वे यूपी बोर्ड में टॉप कर गई हैं।

Monday, April 21, 2025

BANAJIGA VAISHYA CASTE

BANAJIGA VAISHYA CASTE

बनजीगा को अक्सर बलिजा जाति की उपजाति माना जाता है। बनजीगा बलिजा की उपजाति नहीं है।

बनजीगा एक व्यापारिक लोग हैं जो पूरे कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। जाति को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिनमें से एक है "बलिजा"। यह बनजिगा का दूसरा रूप प्रतीत होता है।

कर्नाटक राज्य में, बलिजा को बनजिगा के नाम से जाना जाता है। मध्यकालीन अतीत में इस्तेमाल किए जाने वाले नाम के विभिन्न रूप थे बलंजा, बनंजा, बनंजू और बनिजिगा, संभावित रूप से समानार्थी शब्द बलिजिगा, वलंजियार, बलंजी, बनंजी और व्युत्पन्न शब्द जैसे बलिगा, जिनमें से सभी को संस्कृत शब्द वाणिक या वनिज से लिया गया है, जिसका अर्थ व्यापारी होता है।

बुकानन ने कहा है कि सभी बनजिगा एक व्यक्ति के वंशज हैं, जिसे पृथ्वी मल्ला चेट्टी के नाम से जाना जाता है, उनकी पहली पत्नी वैष्णव संप्रदाय से थीं; उनके पूर्वज बनजिगा जाति के थे, और उनकी दूसरी पत्नी जो ईश्वर या शिव की पूजा करती थी, उनके पूर्वज लिंगवंतारू थे।

बनजिगा धर्म में वैष्णव हैं, लेकिन वे शिव का भी सम्मान करते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। उनके बारे में लिखा गया है कि वे मूल रूप से बौद्ध (अर्थात शायद जैन) थे, और फिर उन्होंने वैष्णव और शैव धर्म को अपनाया, और इन देवताओं के लिए कई मंदिर बनवाए। उनके गुरु, तत्ताचार्य या भट्टाचार्य परिवारों के श्री वैष्णव ब्राह्मणों के वंशानुगत प्रमुख हैं। वे तिरुपति, मेलकोटे और अन्य वैष्णव मंदिरों की तीर्थयात्रा पर जाते हैं; नानाजगुड में शिव मंदिर भी जाते हैं।

बनजीगा हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं जैसे कि नववर्ष (युगादि) दिवस, गौरी, गणेश, दशहरा, दीपावली, संक्रांति और होली और आषाढ़ और पुष्य के शुक्ल पक्ष की एकादशियों और माघ में शिवरात्रि पर उपवास भी करते हैं। वे अक्सर आपस में भजन समूह बनाते हैं।

मृतकों को दफनाया जाता है। दफन समारोहों में जाति के लिए कुछ भी विशिष्ट नहीं है।

बनजीगा के विभिन्न उप-विभाजनों में से, निम्नलिखित सबसे महत्वपूर्ण हैं। वे हैं:

1. दासा बनजिगा,

2. एले बनजिगा या टोटा बनजिगा,

3. डूडी बनजिगा,

4. गज़ुला बनजिगा या सेट्टी बनजिगा,

5. पुवुलु बनजिगा,

6. नायडू बनजिगा,

7. सुकामांची बनजिगा,

8. जिदिपल्ली बनजिगा,

9. राजमहेंद्रम या मुसु कम्मा,

10. उप्पू बनजिगा,

11. गोनी बनजिगा,

12. रावुत राहुतार बनजिगा,

13. रल्ला,

14. मुन्नुतामोर पूसा,

दास बानाजिगा या जैसा कि वे खुद को जैन क्षत्रिय रामानुज-दास वाणी कहते हैं, कहते हैं कि वे पहले जैन क्षत्रिय थे, और रामानुजाचार्य द्वारा उन्हें वैष्णव धर्म में परिवर्तित कर दिया गया था। ये कर्नाटक के रामानगर जिले में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं।

जैसा कि उनके नाम से ही स्पष्ट है, एली बनजीगा पान उत्पादक हैं।

डूडी या कपास बनजीगा कपास के व्यापारी हैं। वे कर्नाटक के कोलार और चिक्काबल्लापुर जिले में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं।

गज़ुलु या कांच की चूड़ियों के व्यापारी को सेट्टी बनजीगा के नाम से भी जाना जाता है। वे कांच की चूड़ियों के व्यापारी हैं। सेट्टी इस वर्ग के लोगों को दी जाने वाली उपाधि है।

पुवुलु या फूल बेचने वाले भी गज़ुलु डिवीजन के माने जाते हैं।

नायडू डिवीजन को एली/टोटा/कोटा डिवीजन के समान माना जाता है। इनके पक्ष में यह दावा किया जाता है कि वे चंद्र जाति के क्षत्रिय हैं, और यह शब्द जो संस्कृत के 'नायक' का भ्रष्ट रूप है, उन पर तब लागू हुआ जब विजयनगर शासन के चरम पर, राजा ने अपने पूरे राज्य को नौ जिलों या प्रांतों में विभाजित किया और प्रत्येक के प्रमुख के रूप में इस जाति के एक व्यक्ति को नायक की उपाधि दी (बलिजा वंश पुराणम पृष्ठ 33)

जिदिपल्ली और राजमहेंद्रम की उत्पत्ति उनके द्वारा बसाए गए स्थानों से हुई, लेकिन बाद में वे जाति उपविभागों में बदल गए। बाद के विभाजन के सदस्य नेल्लोर, कुडप्पा, अनंतपुर, उत्तरी अर्काट और चिंगलपेट जिलों के अप्रवासी हैं।

रावत एक छोटा सा वर्ग है जो विशेष रूप से मैसूर शहर में रहता है। उन्हें ओप्पना बनजीगा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि उन्हें विजयनगर से मैसूर देश में उस राजा, ओप्पना का अर्थ नियुक्ति के कारण देय कर वसूलने के लिए भेजा गया था। वे सभी सैनिक थे, और इसलिए उन्हें रावुत के नाम से जाना जाता था।

IPS ASHTHA JAIN

IPS ASHTHA JAIN

पिता की बेकरी की दुकान, बेटी ने रच दिया इतिहास, पढ़िये राजस्थान की यंग IPS आस्था जैन की कहानी - ips aastha jain become secures 131st rank in upsc posted in rajasthan cadre read her success story

IPS Success Story: शामली जिले की एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली आस्था जैन ने अपनी मेहनत और लगन से आईपीएस बनकर सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ है। बेकरी व्यापारी की बेटी आस्था ने सेल्फ स्टडी के दम पर यूपीएससी परीक्षा में 131वीं रैंक हासिल की। उन्हें राजस्थान कैडर दिया गया है।

आईपीएस आस्था जैन की सक्सेस स्टोरी

देश में हाल ही में 2024 बैच के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को राजस्थान सहित देश के विभिन्न हिस्सों में पोस्टिंग दी गई है। इन अधिकारियों की सक्सेस स्टोरी युवाओं के लिए काफी प्रेरणादायक हैं। इन अधिकारियों ने अपनी सफलता के पीछे, जो संघर्ष बताया है, उससे युवाओं को यही प्रेरणा मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी विपरीत हो, लेकिन इरादे मजबूत हो तो सफलता जरूर मिलती है। ऐसी ही सक्सेस स्टोरी 2024 बैच की यंग और खूबसूरत आईपीएस आस्था जैन की हैं, जिन्होंने एक साधारण परिवार से निकलकर अपनी मेहनत और लगन से इस मुकाम को पाया हैं।

साधारण परिवार से निकलकर आस्था बनी आईपीएस

उत्तर प्रदेश के शामली जिले के साधारण परिवार से निकली आस्था जैन ने अपनी मेहनत और लगन से आईपीएस का मुकाम पाया हैं। आस्था के पिता एक बेकरी की दुकान के व्यापारी हैं। इसके अलावा आस्था की मां हाउस वाइफ है। आस्था के परिवार में तीन बहनें और एक भाई है। इनमें आस्था दूसरे नंबर की हैं। साधारण परिवार होने के बाद भी आस्था ने पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई की। वह अपने स्कूल में भी पढ़ाई में काफी अव्वल थी। इसके कारण उसे स्कूल स्टाफ भी काफी पसंद करता था।

सेल्फ स्टेडी कर यूपीएससी में बनाई 131 वी रैंकउत्तर प्रदेश के कांधला की रहने वाली आस्था जैन ने साधारण परिवार से निकलकर अपने परिवार का नाम रोशन किया हैं। उन्होंने यूपीएससी एग्जाम में 131वीं रैंक हासिल की। इस दौरान आस्था ने परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ समय के लिए दिल्ली में कोचिंग भी की। लेकिन इसके बाद उन्होंने अधिकतर सैल्फ स्टडी पर विशेष फोकस किया। इसी के चलते उसने पहली बार में ही यूपीएससी एक्जाम क्लियर किया और आईपीएस में सिलेक्ट हुई। बीते दिनों आस्था को आईपीएस में राजस्थान कैडर मिला है, जहां उनका पोस्टिंग दी गई हैं।

वैश्य समाज का हिंदी के प्रति योगदान

वैश्य समाज का हिंदी के प्रति योगदान

वैश्य समाज ने हिंदी भाषा की उन्नति और प्रसार में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह समाज अपनी आर्थिक शक्ति, सामाजिक प्रभाव और सांस्कृतिक समर्पण के माध्यम से हिंदी को लोकप्रिय बनाने और इसे भारतीय समाज में प्रमुख स्थान दिलाने में अग्रणी रहा है।

वैश्य समाज का हिंदी के प्रति योगदान

वैश्य समाज का हिंदी के प्रति योगदान हिंदी पत्रकारिता का विकास

हिंदी पत्रकारिता का विकास वैश्य समाज हिंदी पत्रकारिता का संस्थापक रहा है।

वैश्य समाज हिंदी पत्रकारिता का संस्थापक रहा है। भारतमित्र, सरस्वती, और हिंदुस्तान जैसे हिंदी समाचार पत्र और पत्रिकाएं वैश्य समाज के सदस्यों द्वारा शुरू की गईं।

भारतमित्र, सरस्वती, और हिंदुस्तान जैसे हिंदी समाचार पत्र और पत्रिकाएं वैश्य समाज के सदस्यों द्वारा शुरू की गईं। इन पत्रिकाओं ने हिंदी को ज्ञान, विचार और सूचना का माध्यम बनाया।

इन पत्रिकाओं ने हिंदी को ज्ञान, विचार और सूचना का माध्यम बनाया। भारतेन्दु हरिश्चंद्र - हिंदी साहित्य और पत्रकारिता के जनक, वैश्य समाज से थे।

भारतेन्दु हरिश्चंद्र - हिंदी साहित्य और पत्रकारिता के जनक, वैश्य समाज से थे।उन्होंने हिंदी को आधुनिक भाषा के रूप में विकसित करने के लिए साहित्य और पत्रकारिता में अभूतपूर्व योगदान दिया।

हिंदी साहित्य का प्रोत्साहन

हिंदी साहित्य का प्रोत्साहन वैश्य समाज ने हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए कवि सम्मेलनों, साहित्यिक आयोजनों, और पुस्तकों के प्रकाशन में सहयोग दिया।

वैश्य समाज ने हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए कवि सम्मेलनों, साहित्यिक आयोजनों, और पुस्तकों के प्रकाशन में सहयोग दिया। कई हिंदी लेखक और कवि वैश्य समाज से थे, जिन्होंने हिंदी को जन-जन तक पहुंचाया।

कई हिंदी लेखक और कवि वैश्य समाज से थे, जिन्होंने हिंदी को जन-जन तक पहुंचाया। धन और संरक्षण: वैश्य समाज ने हिंदी साहित्यकारों और कवियों को आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन प्रदान किया।

धन और संरक्षण: वैश्य समाज ने हिंदी साहित्यकारों और कवियों को आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन प्रदान किया। हिंदी शिक्षा का समर्थन

हिंदी शिक्षा का समर्थन वैश्य समाज ने हिंदी माध्यम के स्कूल और शैक्षिक संस्थान स्थापित किए।

वैश्य समाज ने हिंदी माध्यम के स्कूल और शैक्षिक संस्थान स्थापित किए। हिंदी के माध्यम से शिक्षा देने के लिए धन और संसाधन उपलब्ध कराए।

हिंदी के माध्यम से शिक्षा देने के लिए धन और संसाधन उपलब्ध कराए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) की स्थापना में वैश्य समाज का बड़ा योगदान था, जहां हिंदी को प्रमुख भाषा के रूप में विकसित किया गया।

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) की स्थापना में वैश्य समाज का बड़ा योगदान था, जहां हिंदी को प्रमुख भाषा के रूप में विकसित किया गया। स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी का उपयोग

स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी का उपयोग वैश्य समाज के स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदी को जनजागृति का माध्यम बनाया।

वैश्य समाज के स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदी को जनजागृति का माध्यम बनाया। हिंदी में प्रचार, लेखन और जनसभाएं आयोजित कर स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया।

हिंदी में प्रचार, लेखन और जनसभाएं आयोजित कर स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। महात्मा गांधी के हिंदी आंदोलन में समर्थन

महात्मा गांधी के हिंदी आंदोलन में समर्थन गांधीजी के हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के विचार को वैश्य समाज ने बढ़ावा दिया।

गांधीजी के हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के विचार को वैश्य समाज ने बढ़ावा दिया। व्यापार और हिंदी

व्यापार और हिंदी वैश्य समाज ने हिंदी को व्यापार और लेन-देन की भाषा के रूप में स्थापित किया।

वैश्य समाज ने हिंदी को व्यापार और लेन-देन की भाषा के रूप में स्थापित किया। उन्होंने बाजार और व्यापार में हिंदी का प्रयोग करके इसे व्यवहारिक और प्रचलित बनाया।

उन्होंने बाजार और व्यापार में हिंदी का प्रयोग करके इसे व्यवहारिक और प्रचलित बनाया। हिंदी में विज्ञापन और लेखन की शुरुआत का श्रेय भी आंशिक रूप से वैश्य समाज को जाता है।

हिंदी में विज्ञापन और लेखन की शुरुआत का श्रेय भी आंशिक रूप से वैश्य समाज को जाता है। हिंदी संस्थानों और संगठनों का निर्माण

हिंदी संस्थानों और संगठनों का निर्माण वैश्य समाज ने हिंदी भाषा और साहित्य को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए कई संगठनों की स्थापना की।

वैश्य समाज ने हिंदी भाषा और साहित्य को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए कई संगठनों की स्थापना की। इन संगठनों ने हिंदी में साहित्यिक कार्य, भाषण प्रतियोगिताएं, और साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू किया।

इन संगठनों ने हिंदी में साहित्यिक कार्य, भाषण प्रतियोगिताएं, और साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू किया। प्रमुख व्यक्तित्व (वैश्य समाज से)

प्रमुख व्यक्तित्व (वैश्य समाज से) भारतेन्दु हरिश्चंद्र: आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक।

भारतेन्दु हरिश्चंद्र: आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी: गुजराती और हिंदी साहित्यकार।

कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी: गुजराती और हिंदी साहित्यकार। बाबूराव विष्णु पराड़कर: हिंदी पत्रकारिता के आधारस्तंभ।

बाबूराव विष्णु पराड़कर: हिंदी पत्रकारिता के आधारस्तंभ। रामनाथ गोयनका: भारतीय पत्रकारिता के महानायक।

रामनाथ गोयनका: भारतीय पत्रकारिता के महानायक।वैश्य समाज का हिंदी भाषा के प्रति योगदान अमूल्य और ऐतिहासिक है। इस समाज ने हिंदी को न केवल साहित्य और पत्रकारिता में उन्नत बनाया, बल्कि इसे व्यावसायिक और शैक्षणिक भाषा के रूप में भी सशक्त किया। उनका समर्थन हिंदी भाषा की सांस्कृतिक और व्यावहारिक उन्नति में हमेशा याद रखा जाएगा।

बनिया समुदाय: व्यापार के DNA वाले लोग!

बनिया समुदाय: व्यापार के DNA वाले लोग!

अगर बिज़नेस की दुनिया को क्रिकेट का खेल मान लिया जाए, तो बनिए जन्मजात पैट कमिंस हैं जो अपनी विरोधी टीम के खिलाड़ी को डोमेस्टिक खेलने भेज सकते हैं। उनकी रगो में खून कम, एक्सेल शीट के फॉर्मूले ज्यादा रेंगते हैं। उनके लिए ‘Profit’ कोई टॉपिक नहीं, बल्कि बचपन से सुनी नानी दादी की कहानी है।

1. खून में दौड़ता कैलकुलेटर

जहाँ बाकी बच्चों को A, B, C, D सिखाया जाता है, वहीं बनिया के बच्चे 'अकाउंटिंग' सीखते हैं। जेब से खर्च करने से पहले ROI (Return on Investment) चेक कर लेते हैं।

2. DNA में डीलिंग

बनिए के बच्चे चैस भी खेलते हैं, तो सामने वाले के घोड़े को ढाई के बदले डेढ़ चाल चलवाकर डिस्काउंट मांगते हैं _ये बचपन की negotiation skills आगे चलकर मल्टीमिलियन बिज़नेस डील्स में तब्दील हो जाती हैं। वैसे बनिए के बच्चों की राष्ट्रीय गेम मनॉपली हैं।

3. स्मार्ट सेविंग की कला

बनिया समुदाय के लोग बचत करने में इतने माहिर होते हैं कि अगर सरकार उन्हें बजट संभालने का मौका दे दे, तो निर्मला ताई का बजेट हलवा सोने चांदी से लदा हुआ मिले। देश का कर्ज़ चुटकियों में खत्म हो जाए। पुरानी नई संसद भवन पर सोने की परत लग जाए। (थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन कोई नहीं, चलने दो) शादी में भी लहंगे से ज्यादा गहनों पर ध्यान रहता है— "लहंगा बाद में भी मिल जाएगा, पहले सोना खरीद लो!"

4. ‘रिस्क’ से ‘इश्क’ करते हैं

बाकी लोग बिज़नेस में रिस्क लेते हैं, बनिए को रिस्क’ से ‘इश्क’ हैं। "बिटकॉइन में पैसे लगाने हैं?"— आई शपथ, दे उठाक। उनके हर फैसले के पीछे सात पुश्तों का अनुभव होता है। (माझी मराठी जेठालालसारखी आहे, मला माफ करा.)

5. नफा-नुकसान का गणित

अगर कोई बनिया आपको फ्री में भी कुछ दे रहा हो, तो समझ जाइए, कहीं न कहीं वो मुनाफा कमा रहा है। उनके लिए फ्री का मतलब ‘Future Return Expected’ होता है।

6. रिश्ते भी मुनाफे की तरह निभाते हैं

बनिया कभी भी किसी रिश्ते को सिर्फ इमोशन से नहीं निभाते, उसमें भी "मुनाफे" का तड़का होता!" रिश्ते निभाने के लिए भी एक लॉन्ग-टर्म प्लानिंग होती है। भाव टु भाव कोई चीज नहीं मिलेगी। क्योंकि भाव भगवान छे

7. हर चीज़ पर व्यापारिक नजरिया

कहीं भी जाएं, हर जगह बिज़नेस का एंगल ढूंढ ही लेंगे। ताजमहल देखकर भी सोच सकते हैं— "अकबर ने ये किराए पर दिया होता तो महीने का कितना बैठता?!’"

बनिए की सफलता का राज़ यही है— मेहनत, सूझबूझ, अनुभव, और बचपन से इंस्टॉल किए गए बिज़नेस के तगड़े सॉफ्टवेयर। उनका सिद्धांत एकदम क्रिस्टल क्लियर है— "बिज़नेस में कोई इमोशन नहीं, और इमोशन्स में भी तगड़ा बिज़नेस!"

Thursday, April 17, 2025

पवित्र श्री वासावी कन्याका परमेश्वरी मंदिर

पवित्र श्री वासावी कन्याका परमेश्वरी मंदिर

वासावी मठ का जन्म स्थान।

पवित्र श्री वासावी कन्याका परमेश्वरी मंदिर जिसका उल्लेख विभिन्न प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। एक किंवदंती के अनुसार, वासावी कन्याका परत्नेश्वरी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थीं। पवित्र मंदिर में तीन देवताओं - श्री नागेश्वरस्वामी, माता कन्याकापरमेश्वरी और महिषासुरमर्दिनी की स्थापना की गई है। मंदिर को वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाया गया है और इसलिए इसमें मजबूत प्राकार, ऊंचे गोपुर, विशाल प्रांगण, कई छोटे मंदिर, विशाल गर्भगृह, भव्य मुखमंडप आदि हैं। इसका मुख पूर्व की ओर है और चौड़े महाद्वार के ऊपर एक ऊंची मीनार है जो अपने सुंदर मूर्तिकला के टुकड़ों से आगंतुकों को आकर्षित करती है जो इसे ऊपर से नीचे तक और चारों तरफ से सजाती हैं। इसके सामने एक विशाल प्रांगण है जिसमें कई इमारतें हैं जिनमें कार्यालय कक्ष, चूल्हा और कर्मचारियों के लिए क्वार्टर हैं। दूसरे प्रकार में, विनायक, नवग्रह, भगवान वेंकटेश्वर और काल भैरव जैसे आराध्य देवताओं के साथ कई मंडप स्थापित हैं, इसके अलावा माता कन्याकपरमेश्वरी की अति सुंदर रंगीन मूर्तियां हैं, जो अग्नि-कुंड में खड़ी हैं और उनके बगल में माता-पिता हैं और एक सुंदर दर्पण घर है।

नागरेश्वरस्वामी का गर्भगृह काफी विशाल है, और इसकी साफ-सफाई के साथ-साथ बीच में लिंगम के लिए ऊंचा वेध भी बेहतरीन तरीके से योजनाबद्ध और सुरूचिपूर्ण तरीके से बनाया गया है। रंग-बिरंगी मालाओं और हीरे-जटित तीन पंक्तियों से सुसज्जित एक चौड़े, ऊंचे आसन पर स्थापित भव्य लिंग इतना मनमोहक है कि जैसे ही भक्त इसे देखते हैं, वे श्रद्धा से अपने हाथ ऊपर उठा लेते हैं। और कुछ देर के लिए कैलास में चले जाते हैं। इसका आकार और चमक इसके प्लस पॉइंट हैं। अन्य दो गर्भगृह, जिनमें महिषासुरमर्दिनी और वासवम्बा हैं, भव्य हैं और चमकीले रत्नों और रंग-बिरंगे परिधानों से सुशोभित प्रतिमाएँ भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। एक बार का दर्शन भक्तों के मन पर अविस्मरणीय छाप छोड़ता है और बार-बार आने के लिए प्रेरित करता है।

पेनुगोंडा, देवी वासवी का निवास स्थान आर्य वैश्यों के लिए है, जैसे बुद्ध गया बौद्धों के लिए है, जैसे श्रवण बेलगोला जैनियों के लिए है, मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए है और यरूशलेम ईसाइयों के लिए है।

इतिहास

दक्षिण भारत कई मंदिरों का खजाना है, उनमें से एक श्री वासावी कन्याका परमेश्वरी मंदिर है जो आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के पेनुगोंडा शहर में स्थित है। यह मंदिर एक आकर्षक बहुरंगी (गली गोपुरम) सात मंजिला मीनार है जिसमें एक सुंदर वास्तुकला है। इस पेनुगोंडा क्षेत्र को 'वैश्यों की काशी' माना जाता है और यह वैश्यों के लिए एक पवित्र स्थान है।

कुसुमा श्रेष्ठी या सेट्टी वैश्यों के सेट्टी राजा थे जिन्हें पेड्डा सेट्टी (सेट्टी लोगों में सबसे बड़े) के नाम से भी जाना जाता था, जिनका क्षेत्र वंगी देसा (वंगा साम्राज्य) का एक जागीरदार राज्य था, जिस पर विष्णु वर्धन (विमलादित्य महाराजा) का शासन था। 10वीं और 11वीं शताब्दी ई. के दौरान उनकी राजधानी पेनुगोंडा (जेस्टासैलम) शहर थी, जो सभी 18 परगनाओं के लिए था। उन्हें और उनकी पत्नी कुसुमम्बा को एक आदर्श दंपत्ति माना जाता था और वे शांतिपूर्ण घरेलू जीवन जीते थे। वे अपने दैनिक कर्तव्यों के हिस्से के रूप में भगवान शिव (नागेश्वर स्वामी) की पूजा करते थे।

हालाँकि उनकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन दंपत्ति को मानसिक शांति नहीं थी क्योंकि राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उनकी कई प्रार्थनाएँ और बलिदान सफल नहीं हुए और इसलिए वे दुखी थे। वे अपने कुल गुरु (पारिवारिक शिक्षक) भास्कर आचार्य के पास गए जो एक कोमटी थे और शास्त्रों के अच्छे जानकार थे और अपने पेशे के कारण उन्हें कोमटी ब्राह्मण माना जाता था। उन्होंने उन्हें पुत्र कामेस्ती यज्ञ करने की सलाह दी, जिसका पालन दशरथ ने किया था।

शुभ घड़ी के दौरान, दंपत्ति ने योग शुरू किया। देवता प्रसन्न हुए और यज्ञेश्वर (अग्नि देवता) के माध्यम से प्रसाद (भगवान का आशीर्वादित फल) भेजा। उन्हें बताया गया कि प्रसाद खाने के बाद उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। उन्होंने भक्ति के साथ प्रसाद खाया और कुछ ही दिनों में कुसुमम्बा में गर्भधारण के लक्षण पाए गए। उसने असामान्य इच्छाएँ व्यक्त कीं, जो संकेत देती थीं कि वह ऐसे बच्चों को जन्म देगी जो सभी के कल्याण के लिए लड़ेंगे।

वासावी देवी का जन्म

वसंत ऋतु में हर जगह खुशियाँ छाई हुई थीं। इसी खूबसूरती के बीच कुसुमम्बा ने वैशाख (तेलुगु माह) की दशमी तिथि को शुक्रवार को उत्तरा नक्षत्र और कन्या (कन्या) के मिलन के समय गोधूलि बेला में जुड़वाँ बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से एक नर था और दूसरा मादा। नर बच्चे का नाम विरुपाक्ष और मादा का नाम वासवम्बा रखा गया। बचपन में विरुपाक्ष में एक शक्तिशाली राजा बनने के लक्षण दिखाई दिए, जबकि वासवी में कला और वास्तुकला, आराधना संगीत और दार्शनिक दृष्टिकोण की ओर झुकाव देखा गया।

भास्कर आचार्य के मार्गदर्शन में विरुपाक्ष ने पुराण, तलवारबाजी, घुड़सवारी, मार्शल आर्ट, तीरंदाजी, राजकौशल आदि सीखा, जो उसके क्षेत्र पर शासन करने के लिए आवश्यक थे। वासवी ने ललित कलाएँ सीखीं और दर्शनशास्त्र में निपुणता हासिल की और उसे एक बुद्धिमान महिला होने पर गर्व था।

विष्णु वर्धन

जब विरुपाक्ष की आयु उचित हुई तो उसने ऐलूर कस्बे के अरिधि शेट्टी की पुत्री रत्नावती से विवाह किया। वहां उपस्थित लोगों ने सोचा कि एक दिन वासवी का विवाह भी उसी धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाएगा।

जब राजा विष्णु वर्धन अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अभियान पर गए, तो वे पेनुगोंडा गए, जहाँ राजा कुसुमा सेट्टी ने उनका स्वागत किया और उन्हें एक जुलूस में ले गए और रंगारंग सभागार में एक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। मनमाथ (रोमांस के देवता) द्वारा उन पर अपने मधुर बाण फेंकने के बाद, विमलादित्य (विष्णु वर्धन) ने भीड़ के बीच वासवी को देखा और उसके प्यार में पागल हो गए। उन्हें लगा कि वह उसके बिना नहीं रह सकते और उनसे शादी करने का दृढ़ संकल्प किया। उन्होंने उसके बारे में पूछताछ करने के लिए एक मंत्री को भेजा। विष्णुवर्धन (विमलादित्य) की इच्छा कुसुमा की गरिमा के लिए मौत के झटके की तरह थी। वह न तो इसे स्वीकार करने की स्थिति में थे, न ही इनकार करने की। तथ्य यह है कि सम्राट पहले से ही शादीशुदा थे, बहुत उम्रदराज थे, जाति में अंतर और यह तथ्य कि वह इस स्थिति को रोकने की स्थिति में नहीं थे, इन सभी ने कुसुमा सेट्टी के लिए अत्यधिक तनाव पैदा कर दिया।

उन्होंने अपने करीबी परिवार और दोस्तों के साथ इन मुद्दों पर चर्चा की और उन्होंने सर्वसम्मति से वासावी को फैसला लेने देने का फैसला किया। वासावी ने खुलकर कहा कि वह जीवन भर कुंवारी रहना चाहती है और सांसारिक मामलों पर ध्यान नहीं देना चाहती।

कुसुमा सेट्टी ने राजा विष्णुवर्धन को इनकार का संदेश भेजा। राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने एक बटालियन भेजकर निर्दयता से हमला करने और वासावी को उनके लिए लाने का आदेश दिया। पेनुगोंडा के बहादुर कोमटी ने साम, दान, भेद और अंत में दंड की तकनीकों का उपयोग करके विष्णुवर्धन की सेना को हरा दिया।

सामुदायिक प्रतिक्रिया

इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, कुसुमा श्रेष्ठी ने कोमाटी कुल गुरु भास्कर आचार्य की उपस्थिति में सभी 18 शहरों के प्रमुखों और सभी 714 गोत्रों के नेताओं का महान सम्मेलन बुलाया।

सम्मेलन में मतभेद था। 102 गोत्रों के प्रमुखों ने एक दृढ़ निर्णय लिया कि "जो लोग जन्म लेते हैं, उन्हें मरना ही पड़ता है और कायर अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं, लेकिन वीर केवल एक बार मृत्यु का स्वाद चखते हैं। भले ही विरोधी अधिक शक्तिशाली हो, लेकिन क्या चिंगारी भूसे के ढेर को नहीं जला सकती? इसलिए, हमें एक अच्छे उद्देश्य के लिए लड़ना चाहिए। जबकि, अन्य 612 गोत्रों के नेताओं ने महसूस किया कि वैवाहिक गठबंधन अधिक सुरक्षित और अधिक लाभदायक होगा।"

भास्कर आचार्य ने कहा: "हमें अपने जीवन की कीमत पर भी अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए"। इन शब्दों ने कुसुमा श्रेष्ठी के लिए उत्प्रेरक का काम किया। भले ही वे अल्पसंख्यक थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी वासवी का विवाह राजा से नहीं करने का निश्चय किया। इस घटना से कोमटी की एकता टूट गई। सम्राट ने घायल कोबरा की तरह अपने विरोधियों को नष्ट करने के दृढ़ निश्चय के साथ अपनी विशाल सेना का नेतृत्व किया। पेनुगोंडा में 102 गोत्रों के समर्थकों के साथ परिणाम का सामना करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई थी।

वासावी देवी की प्रतिक्रिया

वासवी ने मंच पर आकर कहा, "एक लड़की के लिए हमारे बीच खून-खराबा क्यों होना चाहिए? अपनी स्वार्थी इच्छा के लिए सैनिकों के जीवन का बलिदान क्यों करना चाहिए? युद्ध का विचार छोड़ देना बेहतर है। इसके बजाय, हमें एक नए तरीके से विद्रोह करना चाहिए। हम अहिंसा और आत्म-बलिदान के माध्यम से युद्ध को नियंत्रित कर सकते हैं। केवल दृढ़ इच्छा शक्ति और नैतिक शक्ति वाले लोग ही इस तरह के आत्म-बलिदान में भाग ले सकते हैं।" वासवी के नए विचार उसके माता-पिता को बहुत पसंद आए और उन्होंने वासवी के निर्देशों के अनुसार कार्य करने का फैसला किया।

आत्म बलिदान

वासावी के निर्देशानुसार, गोदावरी के तट पर ब्रह्मकुंड के पवित्र स्थान पर, राज सेवकों ने विशेष तरीके से 103 अग्निकुंड (अग्निकुंड) की व्यवस्था की। पूरा शहर उस दिन को उत्सव के रूप में मना रहा था। तब वासावी ने 102 गोत्रों के दम्पतियों से पूछा: "क्या आप मेरे साथ इस पवित्र अग्नि में डुबकी लगाएँगे?" उनमें से प्रत्येक ने पूरे मन से अपनी सहमति दी। उन्हें संदेह था कि वासावी अवश्य ही भगवान का अवतार है और उन्होंने उससे अपना वास्तविक स्वरूप दिखाने का अनुरोध किया।

वह मुस्कुराई और अपना असली रूप प्रकट किया, जिसकी चमक सूर्य की चमक से भी अधिक थी। उसने कहा: "मैं आदिपराशक्ति का अवतार हूँ।" स्त्री की गरिमा की रक्षा करने और धर्म की रक्षा करने, विष्णु वर्धन को नष्ट करने और दुनिया को कोमटी की उदारता दिखाने के लिए मैं कलियुग में यहाँ आई हूँ। जैसे सती देवी का अपमान किया गया था और वे पवित्र अग्नि में प्रवेश कर गईं, मैं भी पवित्र अग्नि में डुबकी लगाती हूँ और दूसरी दुनिया में प्रवेश करती हूँ। कुसुमा श्रेष्ठी पिछले जन्म में समाधि नाम से एक महान संत थे, उनकी आकांक्षाओं के अनुसार वे 102 गोत्रों के लोगों के साथ मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। इसीलिए मैंने आप सभी से आत्म बलिदान करने के लिए कहा।" वासवी ने उपस्थित लोगों को देशभक्ति, ईमानदारी, समाज सेवा और सहिष्णुता आदि के बारे में सलाह दी।

विष्णु वर्धन की मृत्यु

उनके मुख से दिव्य शब्द निकलते ही देवी अन्तर्धान हो गईं और लोगों ने उन्हें मानव रूप में देखा। फिर सभी अपने-अपने देवताओं का ध्यान करके पवित्र अग्नि में प्रवेश कर गए।

हालाँकि विष्णुवर्धन को बुरा लग रहा था, फिर भी वह आगे बढ़ता गया और पेनुगोंडा के मुख्य द्वार पर पहुँच गया। फिर उसके जासूसों ने शहर में जो कुछ हुआ था, उसकी रिपोर्ट दी। वह इस बड़े सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसका दिल टूट गया। वह खून की उल्टी करते हुए गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई।

वासावी के आत्म-बलिदान और विष्णुवर्धन के अंत की चर्चा पूरे शहर में थी। लोगों ने विष्णुवर्धन के कार्यों की निंदा की और युगप्रवर्तक वासावी और उनके अहिंसक सिद्धांत की सराहना की।

श्री वासावी देवी की विरासत

विष्णुवर्धन के पुत्र, राजा राज नरेंद्र पेनुगोंडा पहुंचे और इस घटना के बारे में पश्चाताप किया। बाद में विरुपाक्ष ने उन्हें सांत्वना दी और कहा: "भाई, आइए हम अतीत के मजबूत आधार पर वर्तमान और भविष्य को सीखें और तैयार करें। वासवी बिना किसी बड़े रक्तपात के लोगों को बचाने के लिए आई थी। उसकी अहिंसा ने अच्छा परिणाम दिया", अब से कोमाटी लोग युद्ध नहीं करेंगे या राज्यों पर शासन नहीं करेंगे, बल्कि व्यापार, कृषि आदि जैसी सेवाओं सहित दूसरों की सेवा और शुभचिंतक के रूप में काम करेंगे।

कोमाटी कुल गुरु भास्कर आचार्य के मार्गदर्शन में विरुपाक्ष ने काशी, गया और अन्य कई तीर्थ केंद्रों का दौरा किया। तीर्थयात्रा के उपलक्ष्य में उन्होंने पेनुगोंडा में प्रत्येक गोत्र के लिए 101 लिंग स्थापित किए। फिर, नरेंद्र ने सम्मान के प्रतीक के रूप में वासवी की एक मूर्ति स्थापित की। उस दिन के बाद से सभी कोमटी ने उनकी पूजा करना शुरू कर दिया और उन्हें कोमाटिकुला देवता-वासवी कन्याका परमेश्वरी माना जाता है।

वासावी का जीवन अहिंसा धार्मिक मूल्यों में उनके विश्वास और महिलाओं की स्थिति की रक्षा के कारण याद रखने योग्य है। वह अमर हो गई क्योंकि वह दुनिया भर में कोमाटियों की प्रतिष्ठा के प्रचार के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार रही है। वासावी, जिन्होंने सांसारिक सुखों को अस्वीकार कर दिया था, ने कोमाटियों का मन जीत लिया और शांति और अहिंसा की चैंपियन हैं और उन्हें हर समय सभी द्वारा याद किया जाएगा।

भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने वास्तव में देवी वासवी को दुनिया में अहिंसा के प्रथम ज्ञात अवतार के रूप में वर्णित किया है। अहिंसा के उनके मार्ग पर बाद में ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, सत्य साईं बाबा, आंध्र प्रदेश के पोट्टी श्री रामुलु और मार्टिन लूथर किंग ने भी कदम रखा।

Wednesday, April 16, 2025

दक्षिण भारत के वैश्य समुदाय के संस्थापक कौन हैं?

दक्षिण भारत के वैश्य समुदाय के संस्थापक कौन हैं? कन्याकपरमेश्वरी उनकी समुदायिक देवी कैसे बनीं?

आरंभ करने के लिए, मुझे पुरुषसूक्तम् का संदर्भ देना होगा जो ऋग्वेद का एक श्लोक 10.90 है, जो पुरुष, "ब्रह्मांडीय प्राणी" को समर्पित है। उपरोक्त शुक्तम् में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है,

ब्राह्मण उसका मुख था और उसकी भुजाएँ राजसी थीं।

वैश्य ने जिन जंघाओं को जन्म दिया, शूद्र ने जिन पैरों को जन्म दिया।

ब्राह्मणो-अस्य मधुम-आसीद् बाहु सजन्यः कृतः |

शूरू तद-अस्य सद-वैश्यः पद्भ्यं शूद्रो अजायत ||12||

ब्राह्मण उसके मुख थे, क्षत्रिय उसकी भुजाएँ बने, वैश्य उसकी जाँघें थे, और शूद्र उसके पैर थे। एक अन्य विवरण के अनुसार, ब्राह्मण (सफेद) उसके सिर से, क्षत्रिय (लाल) उसकी भुजाओं से, वैश्य (पीला) उसकी जाँघों से, और शूद्र (काला) उसके पैरों से थे। एक सिद्धांत के अनुसार, वैश्यों के साथ जुड़ा पीला रंग उन्हें कम्पास के दक्षिण बिंदु से जोड़ता है। वैश्य आम लोग थे, गुलाम समूह नहीं। उनकी भूमिका उत्पादक श्रम, कृषि और देहाती कार्यों और व्यापार में थी। उनकी जीवन शैली में अध्ययन, त्याग और दान देने की मांग की गई थी। प्रारंभिक शास्त्रों से पता चलता है कि एक वैश्य ब्राह्मण के पद तक भी उठ सकता था और उठा भी

अब, आपके प्रश्न पर वापस आते हुए, 10वीं-11वीं शताब्दी ई. में पेनुकोंडा नामक वैश्यों का एक राजा था, जिसका नाम कुसुमा श्रेष्ठी था और जिसकी राजधानी पेनुकोंडा थी। हम्पी के पतन के बाद पेनुकोंडा कभी विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी हुआ करता था और इसे पहले घनगिरि या घनाद्रि कहा जाता था। चूँकि वह और उसकी पत्नी कुसुमम्बा निःसंतान थे, इसलिए उनके गुरु भास्कराचार्य की सलाह पर उन्होंने पुत्रकामेष्ठी यज्ञ किया।) एक दिव्य कथन था कि प्रसाद खाने से उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ प्रसाद खाया और कुछ ही दिनों में कुसुमम्बा में गर्भधारण के लक्षण पाए गए।

उसने असामान्य इच्छाएँ व्यक्त कीं, जो दर्शाती थीं कि वह ऐसे बच्चों को जन्म देगी जो सभी के कल्याण के लिए लड़ेंगे। वसंत ऋतु के आगमन पर, कुसुमम्बा ने जुड़वाँ बच्चों को जन्म दिया – पुरुष बच्चे का नाम "विरुपाक्ष" और महिला शिशु का नाम "वासवी" (या वासवम्बा) रखा गया। जब वे विवाह योग्य हो गए, तो विरुपाक्ष ने ऐलूर टाउन के अरिधिश्रेष्ठी की बेटी रत्नावती से भव्य तरीके से विवाह किया। वासवी देवी ने वेदों, घुड़सवारी, मार्शल आर्ट आदि में प्रशिक्षण लिया था, जो राज्य पर शासन करने के लिए आवश्यक थे। जब वह यौवन प्राप्त कर गई, तो राजा विष्णुवर्धन पेनुगोंडा आए और राजा कुसुमास्रेष्ठी के साथ मुख्य अतिथि बने। वासवी देवी की आकर्षक सुंदरता को देखकर, राजा विमलादित्य (विष्णु वर्धन) ने उनसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की; लेकिन वासवी कभी भी किसी से शादी करने को तैयार नहीं थी, सिवाय इसके कि वह जीवन भर कुंवारी रहना चाहती थी। जब इनकार का संदेश विष्णु वर्धन के कानों तक पहुंचा, तो उसने अपनी सेना भेजी जिसे राजा कुशमाश्रेष्ठी की संयुक्त सेना ने हरा दिया। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, कुसुमाश्रेष्ठी ने सभी 18 परगना के प्रमुखों को बुलाया, जहाँ अलग-अलग विचार सामने आए।

बाद में भास्कराचार्य ने कहा कि अपने जीवन की कीमत पर भी अपने सम्मान की रक्षा करना अनिवार्य है, जिसने कुसुमास्रेष्टि के नैतिक मूल्यों को उत्प्रेरक बढ़ावा दिया। अब, इस मोड़ पर, वासावी ने हिंसा और रक्तपात का मार्ग चुनने के बजाय आत्म-बलिदान के विचार की वकालत की। तदनुसार, पवित्र गोदावरी नदी के तट पर ब्रह्मकुंड में 103 अग्नि कुंड बनाए गए, जहां वैश्य समुदाय के विभिन्न गोत्रों के 102 जोड़े उनमें कूदने और वासावी देवी के साथ अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार थे क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि वासावी कोई और नहीं बल्कि आदि पराशक्ति का अवतार थीं। उसने अपने असली रूप को चारों ओर एकत्र लोगों के सामने प्रकट किया और कुसुमास्रेष्टि अपने पिछले जन्म में एक संत थे और दुष्टों को खत्म करने और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए, वह अब उनकी बेटी के रूप में अवतरित हुई हैं। वासवी ने सभा में देशभक्ति, ईमानदारी, समाज सेवा, सहिष्णुता आदि के बारे में सलाह दी, हालांकि विष्णुवर्धन के राज्य में अशुभ संकेत थे, लेकिन वह अपने जुनून को नियंत्रित नहीं कर सका और आगे बढ़ गया। जब पेनुगोंडा में उसे खबर मिली कि क्या हुआ था, तो उसने खून थूका और मर गया।

कनिका परमेश्वरी देवी की मूर्ति

विष्णुवर्धन के पुत्र राजकुमार राज नरेंद्र को अपने पिता के किए पर बहुत पछतावा था, जिसे विरुपाक्ष ने सांत्वना दी। इतिहास की याद में वासावी देवी को “कन्याका पमेश्वरी” के रूप में प्रतिष्ठित किया गया।

{नोट:-जब वासावी देवी ने अग्नि कुंड में प्रवेश किया, तो वह ठंडा था और अग्नि देव ने हाथ जोड़कर देवी को प्रणाम किया। उनके निर्देश पर, उन्होंने उन सभी को उनके निवास स्थान कैलाश में पहुँचाया। वासावी कन्याका परमेश्वरी एक हिंदू देवी हैं, जिन्हें मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के कोमाटी समुदाय द्वारा पूजा जाता है। उन्हें मुख्य रूप से उनके अनुयायियों द्वारा पार्वती के कुंवारी रूप के रूप में पहचाना जाता है, और कभी-कभी वैष्णव परंपरा में लक्ष्मी के रूप में भी पहचाना जाता है। 18वीं शताब्दी ई. के दौरान तेलुगु में लिखे गए वासावी पुराणमुलु के विभिन्न संस्करणों के अनुसार, उन्हें कोमाटी समुदाय के सदस्यों के साथ-साथ आर्य वैश्य, कलिंग वैश्य, अरावा वैश्य, मराठी वैश्य, बेरी वैश्य और त्रिवर्णिका वैश्य समुदायों द्वारा कुलदेवता माना जाता है। जैन कोमाटी उन्हें शांति माता वासावी के रूप में पूजते हैं, जिन्हें सभी मानव जाति के लाभ के लिए अहिंसा को बढ़ावा देने और शांतिपूर्ण तरीकों से युद्ध और जीवन की हानि को टालने के लिए माना जाता है।

श्रीनिवासन नारायणस्वामी

Sunday, April 13, 2025

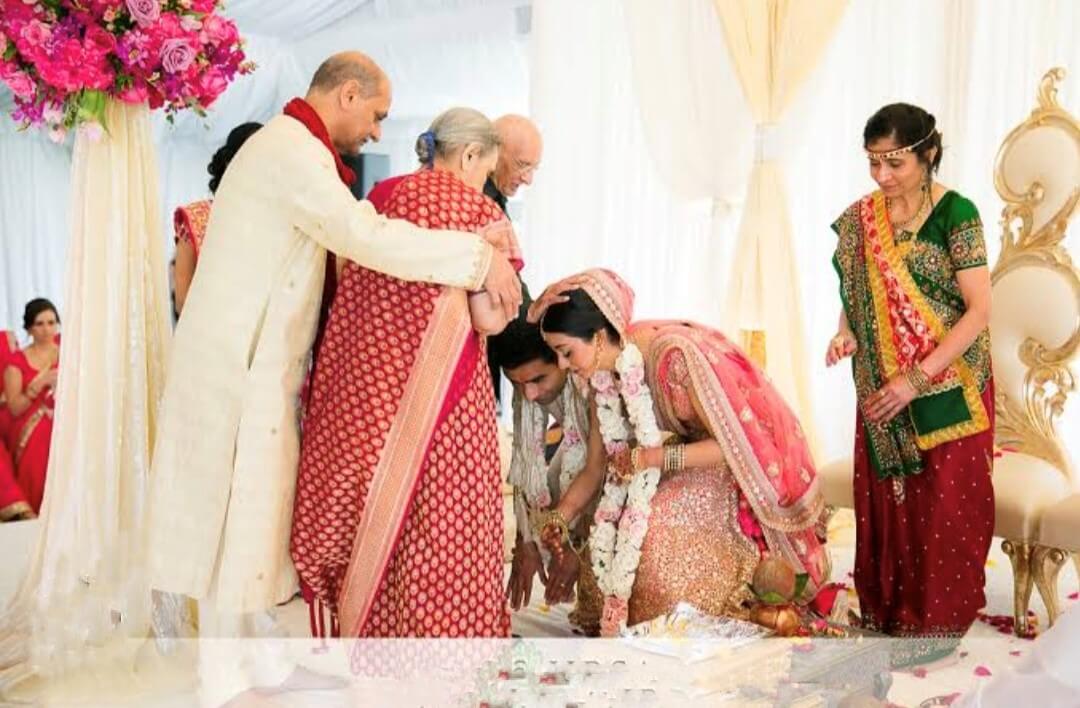

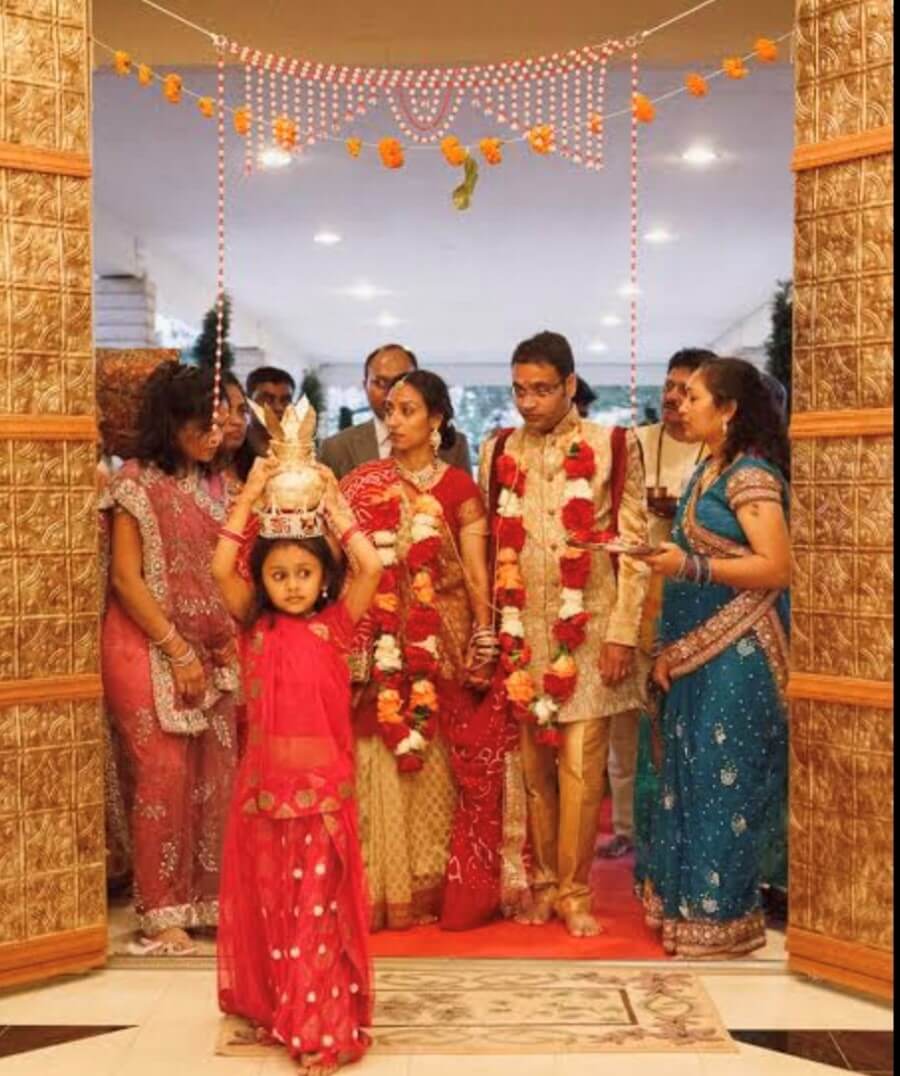

JAIN BANIYA MARRIAGE - जैन विवाह अनुष्ठान

JAIN BANIYA MARRIAGE - जैन विवाह अनुष्ठान

प्राचीन काल में 24 तीर्थंकरों द्वारा निर्धारित आस्था का पालन करते हुए, जैन विवाह अनुष्ठान और समुदाय को सबसे शांतिपूर्ण और आरक्षित समूहों में से एक माना जाता है। हालाँकि जैन विवाह अनुष्ठान एक सरल और गैर-आडंबरपूर्ण जीवन शैली में विश्वास करते हैं, लेकिन उनकी समृद्ध परंपराएँ उनकी गहरी जड़ों वाली आस्थाओं के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। विवाह समारोह एक अनुष्ठानिक घटना है जो जैन समुदाय की मान्यताओं और परंपराओं के विशाल मूल्य को दर्शाती है।

हालाँकि जैन देश और विदेश में व्यापक रूप से फैले हुए हैं, और शादी मनाने के उनके तरीकों में कुछ अंतर हो सकते हैं, लेकिन सार एक ही है। भारत में, मुख्य स्थान गुजरात में गंतव्य शादियाँ , महाराष्ट्र , राजस्थान में शादियाँ और मध्य प्रदेश में शादियाँ हैं ।

जैन समुदाय दो संप्रदायों में विभाजित है- श्वेताम्बर और दिगंबर। इसलिए, वे विवाह की अलग-अलग रस्में निभाते हैं। लेकिन यहाँ, हम उन सामान्य जैन विवाह रस्मों पर चर्चा करेंगे जिन्हें ज़्यादातर जैन परिवारों में व्यापक रूप से अपनाया और मनाया जाता है। यहाँ जैन विवाह के सभी भव्य और छोटे समारोह हैं, जिन्हें विवाह-पूर्व, विवाह के दौरान और विवाह-पश्चात की रस्मों में विभाजित किया गया है।

पारंपरिक जैन विवाह में विवाह-पूर्व उत्सव

खोल भरना –

पारंपरिक जैन विवाह में, खोल भरना की रस्म विवाह उत्सव की शुभ शुरुआत का प्रतीक है। लड़के और लड़की के गठबंधन को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद, दूल्हे के करीबी परिवार के सदस्य दुल्हन के घर जाते हैं । वे चांदी की धातु से बनी एक थाली लेकर आते हैं और उसमें एक नारियल होता है । उस चांदी की थाली के साथ कई अन्य उपहार और टोकन मनी होती है। दूल्हे का परिवार जल्द ही होने वाली दुल्हन को ये सभी कीमती चीजें भेंट करता है।

टीका अनुष्ठान –

खोल भरना जैसी ही एक रस्म दूल्हे के घर पर निभाई जाती है। अब दुल्हन के करीबी परिवार के सदस्यों की बारी आती है कि वे दूल्हे के घर कीमती उपहार और टोकन मनी लेकर जाएं । दुल्हन पक्ष के लोग दूल्हे के माथे पर टीका लगाते हैं और शगुन के तौर पर उपहार और नकदी देते हैं।

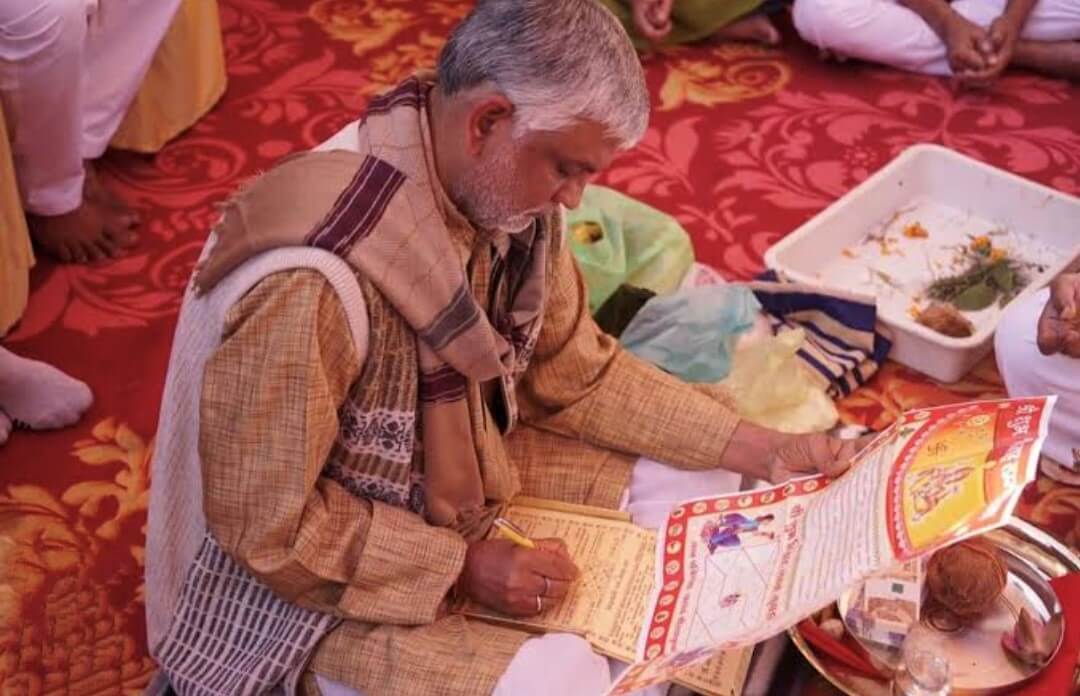

लग्न लेखन –

दुल्हन के घर पर एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। पुजारी एक सार्थक पूजा करते हैं और उसके ठीक बाद, वह दो व्यक्तियों के शुभ मिलन की सही तारीख और समय तय करते हैं। कुंडली का विश्लेषण और शुभ मुहूर्त तय करना ही इस छोटी सी सभा को आयोजित करने का एकमात्र उद्देश्य है।

लग्न पत्रिका वाचन –

जैन विवाह को कुछ रस्में काफी रोचक बनाती हैं और यह उन्हीं में से एक है। इस अनूठी रस्म में, दुल्हन पक्ष का पुजारी दूल्हे के घर लग्न पत्रिका भेजता है । यहां दूल्हे पक्ष का पुजारी पत्रिका में वर्णित सामग्री को सभी करीबी परिवार के सदस्यों के सामने जोर से पढ़ता है। कभी-कभी परिवार का कोई बड़ा व्यक्ति दूल्हे के घर में लग्न पत्रिका भी पढ़ता है।

माने देवरु पूजाई –

जैन समुदाय में विवाह से पहले की यह रस्म बहुत आम नहीं है और इसे जैन परिवारों में मनाया जाता है जो विशेष रूप से दक्षिण भारत से संबंधित हैं। इस समारोह में, दोनों परिवार एक पवित्र बर्तन जैसी संरचना रखते हैं जिसे वे देवता मानते हैं । सभी परिवार के सदस्य एक साधारण पूजा करते हैं और शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं और बाधा मुक्त विवाह समारोह के लिए आशीर्वाद भी मांगते हैं।

सागई –

हिंदू धर्म के अन्य संप्रदायों या अन्य समुदायों की तरह नहीं, जैन परिवारों में सगाई की रस्म अलग तरीके से मनाई जाती है। दुल्हन का परिवार कई उपहार, कपड़े, मिठाई और अन्य कीमती सामान लेकर दूल्हे के घर जाता है । यहाँ दुल्हन के परिवार के सदस्य दूल्हे का तिलक करते हैं और दोनों परिवार उपहार, मिठाई और अन्य चीजों का आदान-प्रदान करते हैं। जैन समुदाय में सगाई को दोनों घरों में शादी के उत्सव की शुरुआत माना जाता है।

मेहँदी –

जैन परिवार भी मेहंदी समारोह के दौरान पारिवारिक समारोहों और मौज-मस्ती का आनंद लेते हैं। अन्य संस्कृतियों की तरह, महिलाएँ दुल्हन को घेर लेती हैं और उसकी हथेलियों, हाथों और पैरों पर हीना का लेप लगाती हैं । हालाँकि जैन समुदाय में मेहंदी के डिज़ाइन अन्य लोगों से थोड़े अलग हैं, लेकिन मज़ा और आनंद एक ही रहता है। दूल्हे की हथेलियों पर छोटे-छोटे जटिल डिज़ाइन भी सजाए जाते हैं । यह रस्म दूल्हा-दुल्हन के बड़े दिन से दो या तीन दिन पहले होती है।

बाना बेटाई –

फिर से इसी तरह की लेकिन थोड़ी अलग रस्म दूल्हा और दुल्हन के संबंधित जैन परिवारों में निभाई जाती है। हिंदू संस्कृति में हल्दी समारोह की तरह, परिवारों की विवाहित महिलाओं द्वारा उनके घरों में दूल्हा और दुल्हन के चेहरे और शरीर पर एक लेप लगाया जाता है । लेकिन यहाँ लेप में हल्दी या हल्दी पाउडर शामिल नहीं है। इसके बजाय, यह लेप चने के आटे या बेसन से बना होता है । इस महत्वपूर्ण छोटी सी घटना के बाद, दूल्हा और दुल्हन औपचारिक स्नान करते हैं और वे कपड़े देते हैं जो उन्होंने बाना बेटई की रस्म के दौरान पहने थे।

मादा मंडप –

डी-डे पर, पवित्र विवाह की पवित्र रस्में निभाने वाला पुजारी पवित्र विवाह मंडप या उस विशिष्ट स्थान को पवित्र करता है जहाँ विवाह होगा। मद मंडप जैन समुदाय के पुजारी द्वारा विवाह स्थल पर किया जाने वाला पहला अनुष्ठान है।

थंबा प्रतिस्तै और कंकनम कटुस्थतु -

जैन विवाह की यह सार्थक रस्म भी पुजारी द्वारा विवाह स्थल पर ही निभाई जाती है । वह देवता के सामने एक पवित्र बर्तन या पात्र रखता है और प्रार्थना करता है। फिर वह देवता के सामने एक पवित्र धागा तैयार करता है जिसे कंकणम के रूप में जाना जाता है । अब दूल्हा और दुल्हन उस स्थान पर आते हैं और पुजारी दूल्हा और दुल्हन के हाथों में यह पवित्र धागा बांधता है । कंकणम बांधने के बाद, दूल्हा और दुल्हन को शादी के शुभ समय या मुहूर्त तक एक-दूसरे को देखने की अनुमति नहीं होती है। यह अनुष्ठान जैन समुदाय में विवाह पूर्व सभी समारोहों के अंत का प्रतीक है।

जैन परिवार में विवाह के दौरान होने वाले अनुष्ठान

घुड़चढ़ी –

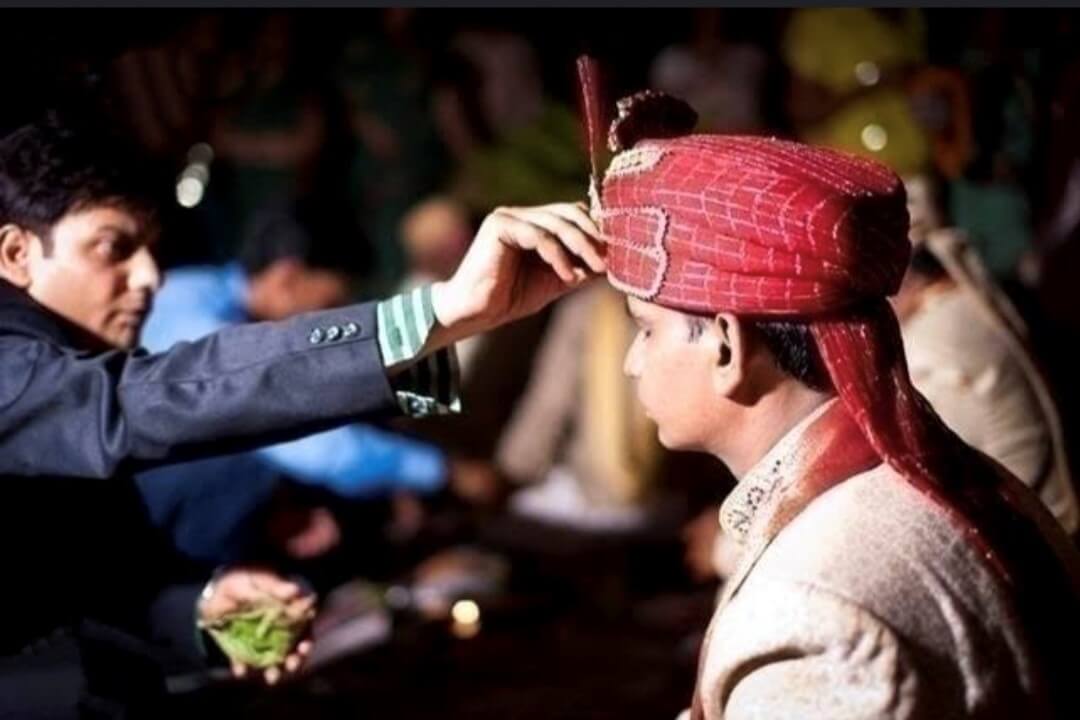

शादी के दिन, सज-धज कर दूल्हा घोड़ी पर चढ़ता है, जिसे भी खूबसूरती से सजाया जाता है। दूल्हे के परिवार की सभी महिलाएँ और खास तौर पर उसकी माँ उसे सिर पर पगड़ी पहनाती हैं । वे दूल्हे के माथे पर तिलक भी लगाती हैं । अब दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर पास के मंदिर में जाता है और देवताओं का आशीर्वाद लेता है। इसके बाद, बारात आगे बढ़ती है और विवाह स्थल या दुल्हन के घर पहुँचती है।

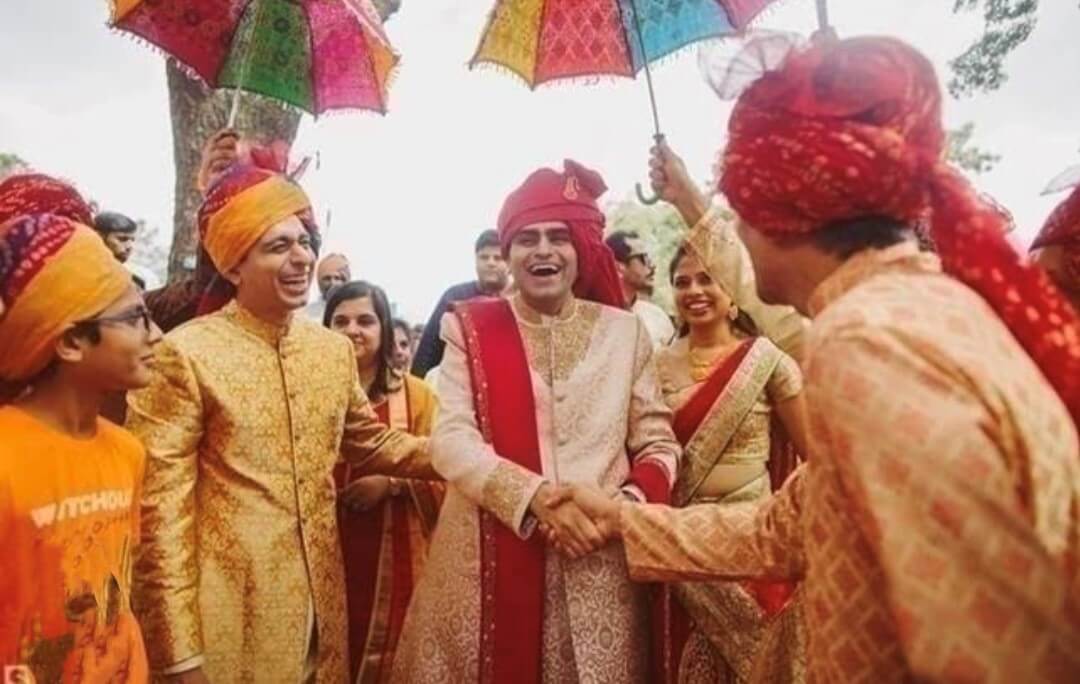

बाराती –

यह दुल्हन के घर पर दूल्हे की बारात का स्वागत करने की रस्म है। दुल्हन का भाई दूल्हे और अन्य सभी परिवार के सदस्यों का स्वागत करता है । दूल्हा और दुल्हन का भाई शुभ संकेत के रूप में नारियल का आदान-प्रदान करते हैं। दुल्हन का भाई भी स्वागत की रस्म के संकेत के रूप में उपहार, मिठाई, कपड़े और टोकन पैसे देता है। दुल्हन पक्ष की विवाहित महिलाएँ दूल्हे के स्वागत के लिए पारंपरिक लोकगीत गाती हैं जिन्हें मंगल गीत के रूप में जाना जाता है। दुल्हन की माँ दूल्हे की आरती भी करती है ।

कन्यावरण –

जैन विवाह में एक बहुत ही संवेदनशील क्षण होता है जब यह रस्म दुल्हन के पिता द्वारा निभाई जाती है। सबसे पहले, दुल्हन पवित्र विवाह मंडप में आती है और दूल्हे के पास बैठती है। अब दुल्हन का पिता दुल्हन की हथेली पर एक रुपया, 25 पैसे और सवा चावल रखता है और उसका हाथ दूल्हे की ओर बढ़ाता है । दुल्हन का पिता सार्वजनिक रूप से घोषणा करता है कि वह अपनी बेटी दूल्हे को दे रहा है। अब पुजारी पवित्र मंत्रों का जाप करता है और तीन बार दूल्हे और दुल्हन के हाथों पर पानी डालता है ।

ग्रन्थि बंधन –

जैन विवाह में पवित्र फेरे की रस्म निभाने के लिए दूल्हा-दुल्हन को तैयार करने का समय आ गया है। परिवार की एक बड़ी विवाहित महिला दूल्हा-दुल्हन के परिधान के छोर या कोनों को बांधती है। दो व्यक्तियों के इस मिलन के लिए बंधी हुई गाँठ को शुभ माना जाता है। यह गाँठ जोड़े के फेरों के दौरान उन्हें एकजुट करती है।

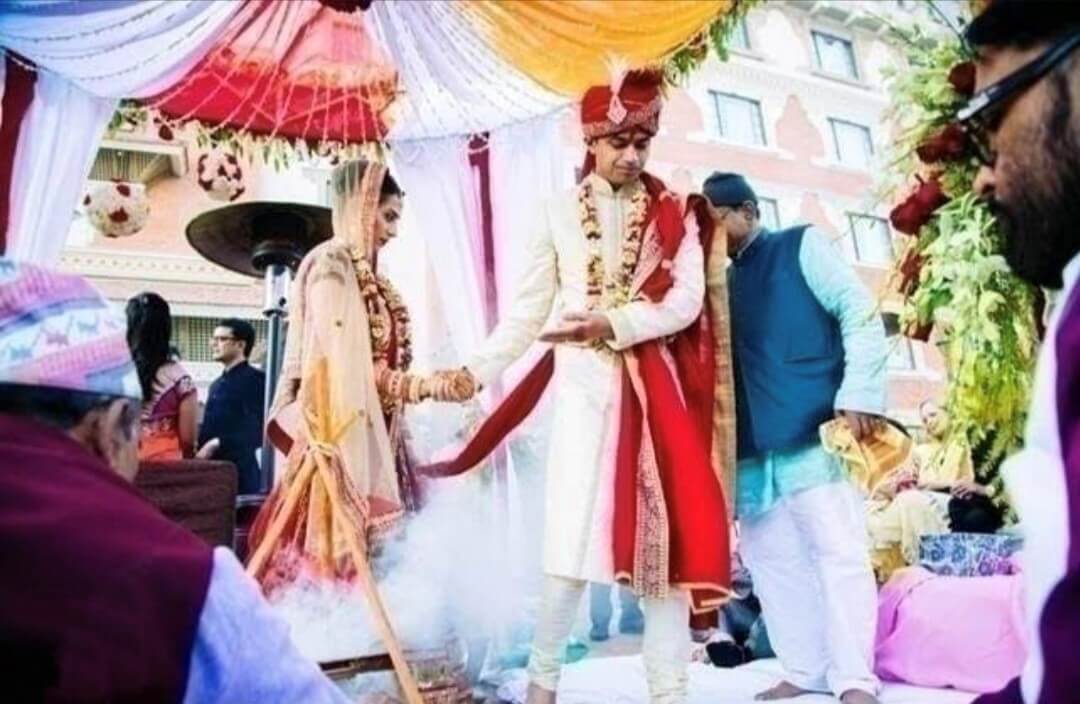

फेरे/फेरे –

जैन विवाह की सबसे महत्वपूर्ण रस्मों में से एक को " मंगल फेरा" के नाम से जाना जाता है । जैन समुदाय में, इस रस्म में केवल चार फेरे होते हैं। जोड़ा पवित्र अग्नि के चारों ओर चार बार घूमता है जिसमें दुल्हन पहले फेरे के दौरान दूल्हे का नेतृत्व करती है । बाकी तीन फेरे दूल्हे के नेतृत्व में होते हैं । शादी में इस शुभ समारोह के दौरान, पुजारी ऊंची आवाज में महावीराष्टक स्त्रोत का पाठ करते हैं । कुछ महिलाएं फेरे की रस्म के दौरान पारंपरिक गीत भी गाती हैं। फेरे पूरे करने के बाद, जोड़ा पुजारी के सामने विवाहित जीवन के सात वचनों का पाठ करता है।

अब दुल्हन अपने पति के बाईं ओर बैठती है और उसका नाम वामांगी रखा जाता है । यह शब्द दर्शाता है कि अब दुल्हन दूल्हे की बेहतर आधी है। जोड़े माला का आदान-प्रदान करते हैं और पुजारी द्वारा बहुत ही औपचारिक और पवित्र तरीके से पवित्र अग्नि को बुझाने के साथ शादी की रस्में समाप्त हो जाती हैं।

जैन विवाह के बाद की रस्में

आशीर्वाद-

दंपत्ति अपने जीवन के नए और विवाहित चरण के लिए परिवार के सभी बड़े सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से आशीर्वाद मांगते हैं । छोटे लोग भी दंपत्ति को शादी की बधाई देते हैं। यह रस्म जिसमें दोनों परिवार के सदस्य दंपत्ति पर प्यार और आशीर्वाद बरसाते हैं, जैन विवाह में आशीर्वाद रस्म के रूप में प्रतीक है।

बिदाई –

दुल्हन के परिवार के सभी सदस्यों की भावनाओं को शब्दों में बयां करना काफी मुश्किल है। नम आंखों वाली दुल्हन अपने प्रियजनों जैसे माता-पिता, भाई-बहन, चचेरे भाई-बहन, करीबी पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दोस्तों आदि को भावपूर्ण अलविदा कहती है। दुल्हन अपने पैतृक घर को छोड़कर अपने पति के घर की ओर चल पड़ती है।

स्व ग्रह आगमन –

जब दुल्हन की बारात उसके पति या ससुराल पहुँचती है, तो उसका ससुराल वालों के साथ-साथ दूल्हे पक्ष के अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा भी गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। घर की दहलीज पर नवविवाहित जोड़े का स्वागत करने के बाद, जोड़ा घर में प्रवेश करता है। यहाँ दुल्हन का सभी करीबी परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों से औपचारिक परिचय भी होता है।

जिन ग्रहे धन अर्पणा –

नवविवाहित जैन दंपत्ति विवाह और अन्य विवाह समारोहों के सफल या बाधा-मुक्त समापन के लिए अपने देवताओं के प्रति अपार कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। दंपत्ति अपने करीबी परिवार के सदस्यों के साथ पास के जैन मंदिर में जाते हैं , जहाँ वे भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद, वे मंदिर के पास या किसी अन्य स्थान पर जहाँ गरीब लोग रहते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरी सामान वितरित करते हैं । ये लोग दंपत्ति को उनके विवाहित जीवन की शुरुआत के लिए आशीर्वाद भी देते हैं।

स्वागत -

भव्य रिसेप्शन जैन समुदाय में सभी विवाह उत्सवों के अंत का प्रतीक है। पारंपरिक शादी के दो या तीन दिन बाद, दूल्हे के परिवार द्वारा एक भव्य रिसेप्शन पार्टी की मेजबानी की जाती है । वे इस कार्यक्रम में सभी करीबी और दूर के रिश्तेदारों को आमंत्रित करते हैं। दूल्हे की ओर से दुल्हन के परिवार के सदस्यों को भी रिसेप्शन में आमंत्रित किया जाता है। दूल्हे का परिवार दुल्हन को हर व्यक्ति से मिलवाता है और रिश्तेदार नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देते हैं। दुल्हन के नए घर में स्वागत के संकेत के रूप में जोड़े को कई उपहार, कपड़े, मिठाई, गहने और टोकन मनी भी दी जाती है। इस अनुष्ठान के बाद उस स्थान पर एक शानदार दावत का आयोजन किया जाता है जिसमें मेहमानों को केवल शाकाहारी भोजन परोसा जाता है। जैन किसी भी शादी के कार्यक्रम के मेनू में शराब शामिल नहीं करते हैं क्योंकि उनके समुदाय में इसके सेवन की अनुमति नहीं है।

इस प्रकार जैन विवाह की एक औपचारिक घटना यहां विराम लेती है।

जैन परिवारों में सभी सरल लेकिन जटिल विवाह अनुष्ठान उनके धार्मिक ग्रंथों में वर्णित विवाह विधि के अनुसार किए जाते हैं। जैन समुदाय दूल्हे या उसके परिवार द्वारा दहेज स्वीकार करने की सख्त निंदा करता है। सभी अनुष्ठान प्रतिष्ठित जैन पुजारी के मार्गदर्शन में किए जाते हैं, लेकिन अगर जैन पुजारी उपलब्ध नहीं है तो वे किसी अन्य पुजारी को भी चुन लेते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि पुजारी को सभी जैन धर्मों और दो व्यक्तियों के शुभ विवाह से जुड़ी रस्मों का गहन ज्ञान होना चाहिए।

Subscribe to:

Comments (Atom)