MARWADI & BANIYA

मारवाड़ी व बनिया लोगों की व्यापारिक सफलता प्राचीन भारत में कैसे थी सहायक?

‘बनिया’ यह शब्द, संस्कृत भाषा के ‘वणिज्’ से लिया गया है, जिसका अर्थ “एक व्यापारी” होता है। यह शब्द हमारे देश भारत की पारंपरिक व्यापारिक जातियों के सदस्यों की पहचान करने के लिए, व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार, बनिया बैंकर(Banker), साहूकार, व्यापारी और दुकानदार होते हैं। हालांकि, बनिया जाति के कुछ सदस्य कृषक भी हैं। लेकिन, किसी भी अन्य जाति की तुलना में, अधिकतर बनिया लोग अपने पारंपरिक जाति व्यवसाय का पालन करते हैं।

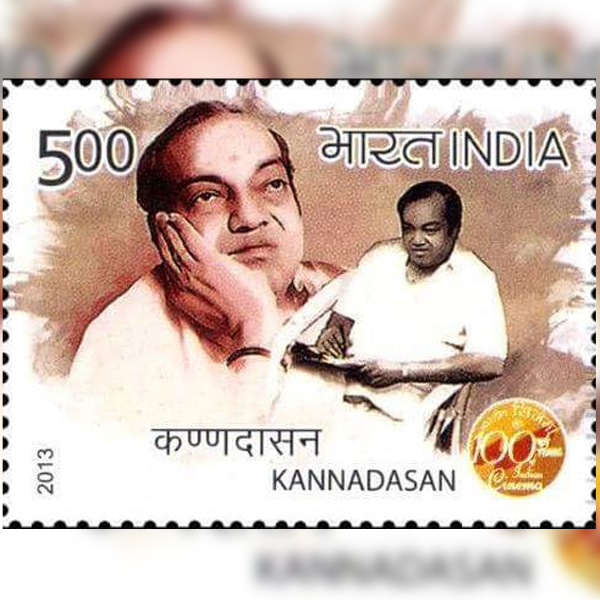

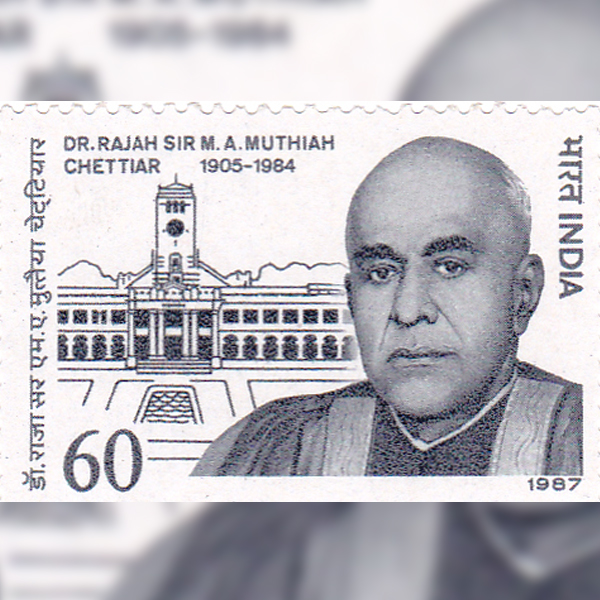

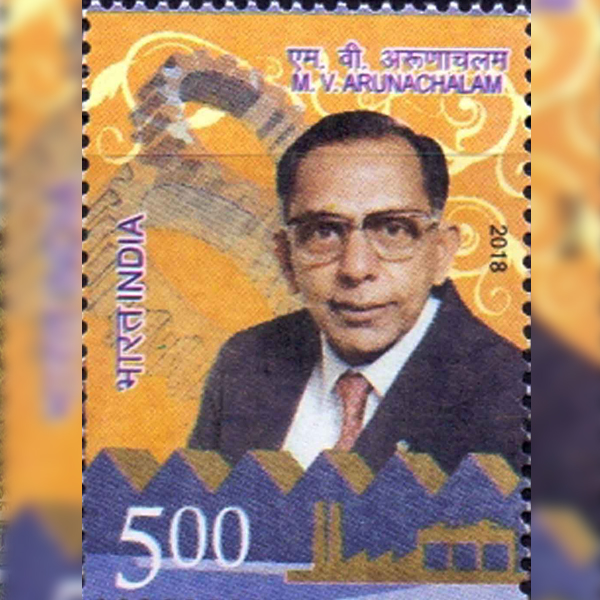

इन लोगों को वैश्य के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है, जो हिंदू समाज की चार महान श्रेणियों में से तीसरी श्रेणी है। बनिया लोग एक पवित्र धागा पहनते हैं, और वे इस स्थिति के साथ आने वाले व्यवहार के नियमों का सख्ती से पालन करते हैं। अग्रवाल और ओसवाल हमारे उत्तर भारत की प्रमुख बनिया जातियां हैं जबकि, चेट्टियार दक्षिण भारत की एक व्यापारिक जाति हैं।

अग्रवाल बनिया लोगों का मानना है कि, उनके समुदाय की उत्पत्ति 5000 साल पहले हुई थी, जब अग्रोहा के पूर्वज महाराजा अग्रसेन(या उग्रसैन) ने वैश्य समुदाय को 18 कुलों में विभाजित किया था। इस प्रकार, उनके उपनामों में अग्रवाल, गुप्ता, लाला, सेठ, वैश्य, महाजन, साहू और साहूकार शामिल हैं। बनिया के निम्नलिखित छह उपसमूह भी हैं- बीसा या वैश्य अग्रवाल, दासा या गाता अग्रवाल, सरलिया, सरावगी या जैन, माहेश्वरी या शैव और ओसवाल।

बनिया लोग हमारे देश की हिंदू आबादी का अनुमानित 16% या 17%( 155 मिलियन से 165 मिलियन लोग) हैं। यह समुदाय पूरे भारत के शहरों, कस्बों और गांवों में पाए जाते हैं, लेकिन उत्तर-पश्चिम में राजस्थान, हमारे राज्य उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में उनकी घनी आबादी है। दूसरी ओर, मारवाड़ राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो इस राज्य के मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित है। मारवाड़ क्षेत्र के बनियों को ‘मारवाड़ी’ कहा गया है, फिर चाहे वे किसी भी जाति के हों। इस प्रकार, एक मारवाड़ी व्यक्ति अग्रवाल, माहेश्वरी या जैन आदि वैश्य जाति का हो सकता है।

मारवाड़ी वैश्य या बनिया जाति के कई लोग, व्यापार के लिए दूर-दराज के राज्यों में जा बसे और वहां सफल एवं प्रसिद्ध भी हुए। मारवाड़ के एक व्यापारी को संदर्भित करने हेतु “मारवाड़ी” शब्द भारत के अन्य राज्यों में लोकप्रिय हो गया। अतः मारवाड़ियों में वे लोग शामिल हैं जो मूल रूप से राजस्थान के थे। मारवाड़ियों का थार मरुस्थल (Thar Desert)और हिंदू धर्म की परंपरा और संस्कृति से गहरा संबंध है। वे मृदुभाषी, सौम्य स्वभाव वाले और शांतिपूर्ण हैं।

मारवाड़ी लोगों का सबसे पहला दर्ज वृत्तांत (recorded account)मुगल साम्राज्य के समय से शुरू होता है। मुगल काल (16वीं शताब्दी-19वीं शताब्दी) के समय से, मारवाड़ी उद्यमी अपनी मातृभूमि मारवाड़ और आसपास के क्षेत्रों से बाहर, देश के विभिन्न हिस्सों में जाते रहे हैं। इसी समय मारवाड़ी बनिया लोग, भारत के पूर्वी हिस्सों में चले गए।

बंगाल के नवाबों के काल में, मारवाड़ी वैश्यों ने अपनी कुशलता का प्रदर्शन किया, और टकसाल तथा बैंकिंग(Banking) पर नियंत्रण मजबूत किया। बाद में, ब्रिटिश राज द्वारा स्थायी बंदोबस्त शुरू किए जाने के बाद कई मारवाड़ी लोगों ने भारत के पूर्वी हिस्से में, विशेषकर बंगाल में, बड़ी भूसंपत्ति हासिल कर लीं। इन जमींदारियों का प्रबंधन और सह-स्वामित्व ढाका के ख्वाजाओं के साथ किया जाता था।

दूसरी ओर, अठारहवीं शताब्दी तक, राजपूताना के बाजार परिवेश ने इसके प्रत्येक राज्य के शासकों को सचेत कर दिया था कि, उनके राजस्व की पूर्ति के लिए मारवाड़ियों की सहायता की आवश्यकता थी। फिर एक समय ऐसा भी आया, जब मारवाड़ियों को भूमि की तरह राजाओं और सामंतों के बीच वंशानुगत संपत्तियों (hereditary properties)के आवंटन के आधार पर विभाजित किया जाने लगा। मारवाड़ियों को राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता था और उन्हें राज्य के खजाने के लिए जवाबदेह रखा जाता था। राजपूताना के राजा और सामंत अपने-अपने क्षेत्रों में रहने के लिए, अधिक से अधिक मारवाड़ियों को आकर्षित करने के लिए उत्सुक थे। किसी शहर में रहने वाले सेठों की संख्या उसकी स्थिति निर्धारित करती थी क्योंकि, सेठों द्वारा प्राप्त करों (taxes) से राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत होती थी।

परिणामस्वरूप, सेठों को शहर की अर्थव्यवस्था की नींव या आधारशिला के रूप में जाना जाता था। कई प्रसिद्ध सेठों को जयपुर आमंत्रित किया गया। जिसके चलते कई लोग जयपुर स्थानांतरित हो गए। समय के साथ, अपने गृह राज्य राजपूताना के अलावा, अन्य देशों में बढ़ती व्यापारिक गतिविधियों के कारण, मारवाड़ी व्यापारी अधिशेष पूंजी (surplus capital)धन का उत्पादन करने में सक्षम हो गए।

इससे उन्हें देश की वृद्धि और आर्थिक विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाने की अनुमति मिली। उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध (first half)में, कई मारवाड़ियों ने राजपूताना के बाहर दुकानें खोलनी शुरू कर दीं। जबकि, 1860 की शुरुआत में पूर्वी भारत में बड़े पैमाने पर मारवाड़ी प्रवासन हुआ। इसके पश्चात, उन्होंने स्वदेशी बैंकिंग के क्षेत्र में अपना वर्चस्व विकसित किया।

1870 से, बनिया लोग ब्रिटिश सूती कपड़ा आयात करने वाली कंपनियों के लिए अपरिहार्य थे। 1860 से पहले, मारवाड़ी व्यापारियों का अफ़ीम व्यापार पर प्रभुत्व था। फिर, मारवाड़ी व्यापारियों ने जूट व्यापार में प्रवेश किया और 1914 तक इस व्यापार पर उनका प्रभुत्व हो गया। जबकि, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, मुख्य सट्टा बाज़ारों का प्रभुत्व, सूती कपड़े का आयात और जूट व्यापार, युद्ध राजस्व में परिणत हुआ। इससे कुछ मारवाड़ियों को औद्योगिक क्षेत्र में शामिल होने की अनुमति मिली। और, इनकी औद्योगिक एवं व्यापारिक सफलता से तो आज संपूर्ण देश ही वाकिफ है।

.jpg)